pdf版はhttps://genpaku.org/gardencity/gardencityj.pdf

テキスト(sjis)版はhttps://genpaku.org/gardencity/gardencityj.txt

© 2000 山形浩生

プロジェクト杉田玄白 正式参加作品。詳細はhttps://genpaku.org/を参照のこと。このworkは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下でライセンスされている。

著作権者名を残し、この同一条件下で公開する限りにおいて、訳者および著者にたいして許可をとったり使用料を支払ったりすることいっさいなしに、商業利用を含むあらゆる形で自由に利用・複製・改変が認められる。(「同一条件下」だから、「禁無断複製」とかいうのはダメだぞ)

著者の序文

第 1 章 「町・いなか」磁石

第 2 章 田園都市の歳入と、その獲得方法――農業用地

第 3 章 田園都市の歳入――市街地

第 4 章 田園都市の歳入――歳出概観

第 5 章 田園都市の歳出詳細

第 6 章 行政管理

第 7 章 準公共組織――地方ごとの選択肢としての禁酒法改革

第 8 章 自治体支援作業

第 9 章 問題点をいくつか検討

第 10 章 各種提案のユニークな組み合わせ

第 11 章 後に続く道

第 12 章 社会都市

第 13 章 ロンドンの将来

訳者あとがき

「反動の皮の下で静かに集結しつつある、新しい力、新しい渇望、新しい目標が、突然視野に飛び出してきた」――J・R・グリーン「イギリス人民小史」第10章

「変化は多くの場合、議論に議論を重ねて怒号がとびかって初めて生じるので、人々はそれが、ほとんどの人がまるで注意を払わなかった原因によって静かに影響を受けていたことに気がつかない。ある世代では、攻撃不可能に思えた社会的な仕組みがあっても、次の世代では勇敢な人々がそれを攻撃し、そして三番目の世代では、勇敢な人々がそれを弁護するかもしれない。あるときは、きわめて理にかなった議論が推進されようとしてもいっこうに進まず、それどころかそれを口にすることさえ許されなかったりする。別の時代には、実に子供っぽい哲学論だけで、まともな議論が糾弾されてしまったりする。そもそもそうした仕組みは、純粋な理論だけから見ると、おそらくは弁護しきれないのだろうけれど、その社会の意識的な週間や思考様式にマッチしていたのだろう。次の段階では、それはもっとも鋭利な分析ですら説明できないような影響によって変化してしまい、息を吹きかけただけで、その構造をひっくり返すに十分となっている」――タイムズ、1891年11月27日

党派感情がとても強く、社会問題や宗教問題に大きな対立が見られる今日においては、国民生活と福祉に重要な関わりを持っていて、どんな政治党派や、どんな色合いの社会的見解を持った人であっても異論なく完全に同意するような、単一の課題を見つけるのはむずかしいと思うかもしれない。禁酒運動の話をすれば、ジョン・モーリー氏はそれが「奴隷制の廃止運動以来で最大の道徳運動」であると語るだろう。でもブルース卿はそれに対して「酒造産業は国庫に毎年4千万ポンドをもたらしているので、実際問題としては酒造産業こそがイギリスの陸軍と海軍を養っているといえるくらいだし、さらに何千人もの雇用を生み出している」――そして「絶対禁酒主義者でさえ、アルコール販売免許を持つ飲食店主に負うところが大きい、なぜならかれらがなければ、水晶宮のrefreshment barsはとうの昔に閉店してしまっていただろうから」と注意をうながすことだろう。阿片貿易を論じれば、一方では阿片がシナ人民の道徳律を急速に破壊しているという話が聞こえ、一方ではそんなのはまったくの思いちがいであり、シナ人たちは阿片のおかげでヨーロッパ人たちの想像もつかないような仕事をこなせるようになっていて、しかもその時の食物も、どんなに肝のすわったイギリス人でさえ嫌悪のあまり鼻をつまんで逃げ出すような代物ですむのだ、という議論も聞こえてくる。

宗教的な問題や政治的な問題は、しばしば人々を対立しあう党派にわけてしまう。このため、落ち着いた冷静な思考と純粋な気持ちこそが、正しい信念としっかりした行動原理に向かって進歩するために必須となるまさにその領域において、戦いの喧噪と、競り合う首長たちの抗争のほうが、いまだあらゆる人の胸をうつことが確実な真理への本当に真摯な愛や国への愛情よりも強力に、見守る人々におしつけられてしまう。

しかしながら、意見がほとんど分かれることのない問題が一つある。それはほとんどありとあらゆる党の人々が合意している。それもイギリスだけに限らず、ヨーロッパ中もアメリカも、われわれの植民地でも合意されていることだ。その問題というのは、人々がすでに過密となっている都市に相変わらず流入を続けており、そしてその一方で地方部がますますさびれていく、という問題である。

数年前に、ロンドン郡委員会の委員長を務めたローズベリー卿は、在任中にこの問題を特に強調してこう語っている。

ジョン・ゴースト卿もその邪悪を指摘し、治療法を提案している。

「もしこの邪悪を永久に解決したければ、その原因を取り除くことだ。潮流を逆転させて、人々が街に流入してくるのをやめさせなくてはならない。人々を土地に戻すのだ。この問題の解決には、街自身の利益と安全がかかっているのだ」(デイリー・クロニクル、1891年11月6日)

ディーン・ファラーはこう語る:

「われわれは大都市の地となりつつある。村は停滞しているか、衰退しつつある。都市はすさまじく増大している。そして大都市がますます、われらが人種の肉体的な墓場となりつつあるというのが事実であるなら、家々がこんなに醜悪で、むさくるしく、排水も悪く、放置と汚物にまみれているのも不思議はないではないか」

人口学会議においてローデス博士は、「イギリス農村部から生じている移住」に注意を呼びかけた。「ランカシャーなどの製造業地域では、人口の 35% が 60 歳以上であるが、農業地域ではそれが 60% を越えている[+1]。掘っ建て小屋の多くはあまりにひどい代物で、家とすら呼べないものだし、人々は肉体的に衰弱しきっていて、まともな体の持ち主ならできるはずの仕事量をこなせない。農業労働者たちを改善するために手をうたなければ、農村部からの脱出は今後も続き、それが将来どんな結果を生むかについては、かれは口に出そうとさえしなかった」(タイムズ、1891年8月15日)

訳註:後年の編集者の調べによると、この引用は原文のままだが、どうも小数点の位置がまちがっているらしい。1939年には、イングランドとウェールズの都市部における 65 歳以上人口比率は 8.77% だったそうな。ロンドン大都市圏では 8.33% で、地方部ではこれが 10.3% だったとのこと。

マスコミも、リベラル派も急進派も、保守派ですらこの時代の深い病状について、同じ危機感を持って見ている。1892年6月6日のセント・ジェームズ・ガゼットはこう書いている:

「現代の生活における最大の危機に対し、まともな特効薬を提供する最前の方法はなにかという問題は、なみなみならぬ意義を持った問題である」

1891年10月9日の「スター」紙はこう書く;

「地方部からの移住をどう止めるかというのは、現代の大問題の一つである。労働者たちを土地に戻すことはできるかもしれないが、地方の産業をイングランドの田舎によみがえらせるにはどうしたらいいだろうか」

数年前に「デイリーニュース」紙も、「われらが村落の生活」と称して同じ問題を扱った記事シリーズを発表していた。

商業組合の指導者たちも、同じ警告を発している。ベン・ティレット氏曰く:

「手は仕事を求めて腹をすかし、土地は労働を求めて飢えている」

トム・マン氏の見解はこうだ:

「都市部の労働力過剰は、主に地方部から、土地を耕すのに必要とされた人々が流入してきたために生じている」

つまりこの問題が重大であることは、だれもが同意している。みんながその解決法をなんとか見つけようとしている。これに対してどんな解決策を提案しても、それについてみんながこれほどまで同意してくれると考えるのは、まちがいなく空想的ではあるのだけれど、これほどまでにきわめて重要とみんなが考えている問題について、出発点に関してはこうした合意があることを確認しておくのはきわめて大事なことだ。この現代における最も火急の問題に対する回答が、われらの時代における最高の思考家や改革者たちの才能をしばりつけてきた、ほかの多くの問題も比較的かんたんに解決するものであるということが示されれば――そしてそれは、本書で議論の余地なく示せると思う――なおさら特筆すべき、希望に満ちたしるしとなるだろう。そう、人々を土地に戻すにはどうしたらいいかという問題――あのわれらが美しき土地、空の天蓋、そこに吹き寄せる大気、それを暖める太陽、それを濡らす雨露――まさしく人類に対する神の愛を体現したもの――こそが、まさにマスターキーなのである。なぜならそれは、ほんのすこししか開いていないときであっても、不摂生や過剰な労働、いたたまれぬ不安、どん底の貧困といった問題に、光を大量に投げかける戸口への鍵と見なせるからだ。そして政府介入の真の限界、さらにはさよう、人間と至高の力との関わりといった問題にさえも。

一見すると、この問題――人々を土地に戻すにはどうしたらいいか――の解決に向けてとるべき第一歩は、これまで人々の大都市集中へと結びついた無数の原因について慎重に考えることだと思えるだろう。もしそうなら、最初にとても長期にわたる調査が必要になってくるだろう。だが著者にとっても読者にとってもありがたいことに、そのような分析はここでは必要とならない。その理由はとても簡単で、つぎのように表現できる:人々が都市に集まってくるとき、過去にどんな力が働いて、いまどんな力が作用しているにせよ、そうした原因はすべて「魅力」の一言にまとめてしまえるのである。だからしたがって、どんな対処方法であっても、それが人々(少なくともそのかなりの部分)にいまのわれわれの都市が持つより大きな「魅力」を示さなくては、有効に機能するわけがない。古い「魅力」を新しく作られる新しい「魅力」が凌駕しなくてはならないわけだ。それぞれの都市は磁石だと思えばいい。それぞれの個人は針だ。こういうふうに考えると、いまのわれわれの都市よりも大きな力を持つ磁石をつくる方法を見つけなければ、人口を自発的かつ健全に再配分するのには有効ではありえないことがすぐにわかる。

こうして見てやっても、問題は一見すると解決は不可能とはいわないにしても、とても困難に思えるだろう。みんなついききたくなるはずだ。「いなかを、市井の人々にとって都市よりも魅力あるものにするなんて、できるわけがない――賃金を、少なくとも物質的な快適さの水準を、都市よりいなかのほうが高いものにするなんて。大都市以上とはいわないまでも、それに匹敵するくらいの社会的交流の可能性を確保し、平均的な男女の向上の見込みを都市並に保つなんて!」この問題は、これときわめて似た形式でたえず持ち上がってくる。この問題は一般メディアでも絶えずとりあげられ、ありとあらゆる形式の議論の種となっている。その論調だとまるで、人類、少なくとも労働者は、一方では自らの人間社会に対する愛を押し殺すか――少なくとも、寒村で見つかるもの以上の人間関係は押し殺すか――さもなければもう一方では、いなかのすばらしく純粋なよろこびをほぼ完全にあきらめるか、そのどちらかの選択や代替案しかないし、これからもそれ以外はありえない、とでも言うようだ。まるで労働者がいなかに住みながらも、農業以外の仕事に従事することは、いまもこれからもまったく不可能であり、経済科学の終着点が混雑した不健康な都市だとでも言わんばかりであり、農業と工業の間にはっきりと分割線がひかれているわれわれの産業の現状が、いつまでも続くしかないとでも言わんばかりに、万人が思いこんでしまっている。

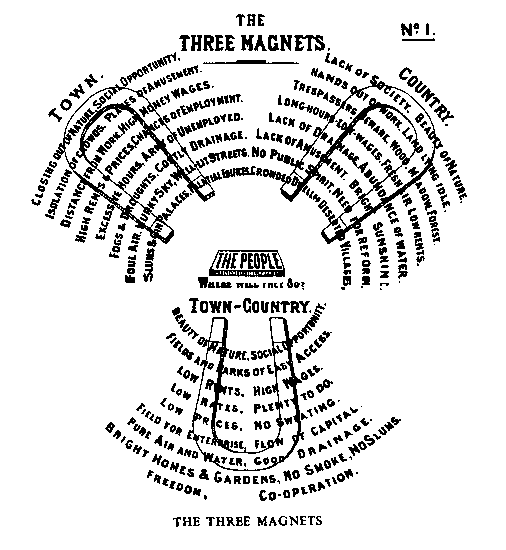

この誤謬は、目の前に出されたもの以外の代替案の可能性を完全に無視するという、よくあるまちがいなのだ。実際には、選択肢はみんながいつも考えているように、二つ――つまり町の生活といなか生活――しかないわけではない。第三の選択肢があり、そこではきわめてエネルギッシュで活発な町の生活の長所と、いなかの美しさやよろこびのすべてが完全な組み合わせとなって確保されるのだ。そしてこの生活を送れるという確実性が、われわれみんなの追い求める効果を生み出す磁石となる――人々は混雑した町を自発的に出て、優しき母なる大地の腹部に戻るのだ。そこは生命とよろこび、富と力の源となるだろう。だから町といなかは、二つの磁石と考えることができる。どちらも人々を引きつけようと努力している――このライバル関係に、両者の性質を兼ね備えた新しい生活形態が参加しようというわけだ。これは「3つの磁石」の図によって示せる。この図では、町といなかの主な長所が、それぞれ対応する欠点とともに描かれているが、「町・いなか」のメリットは、その双方の欠点から逃れているのである。

| 町 | いなか | 町・いなか |

|---|---|---|

| 自然の締め出し、社会的な機会、群衆の孤立、おもしろい場所、仕事場から遠い、高賃金職、高い家賃や物価、雇用機会、長時間労働、失業者の群、霧や渇水、高価な排水、汚い空気によどんだ空、明るい街路、スラムやジン酒場、豪壮な建築 | 社会生活なし、自然の美しさ、仕事のない人々、遺棄された土地、無断立ち入り要注意、林・草原・森、長時間労働に低賃金、新鮮な空気と低家賃、排水皆無、水たっぷり、娯楽なし、明るい太陽、公共心皆無、改革が必要、混雑した住居、廃村 | 自然の美しさ、社会的な機会、簡単にアクセスできる草原や公園、低家賃、高賃金、低い税金、やることいっぱい、低物価、ゆとりの仕事、起業の機会、資金の流入、きれいな空気と水、よい排水、明るい家と庭園、煙もスラムもなし、自由、協力 |

| 人々:かれらはどこへ行くだろうか? | ||

町磁石は、ごらんのとおり、いなか磁石と比べて高賃金、雇用機会、魅力的な生活向上の見こみなどを提供するが、これは高い家賃や物価によってかなりうち消されてしまう。そこでの社会的な機会や娯楽場所はとても魅惑的だが、過酷な労働や職場までの距離、そして「群衆の中の孤独」が、こうした長所の価値を大幅に低下させてしまう。街頭の明るい街路は、特に冬場にはすばらしい魅力だが、日差しがますます閉め出され、そして空気があまりに損なわれているために、立派な公共建築がスズメともどもすぐに煤まみれになってしまうし、立派な彫像も泣いている。豪壮な大建築と、背筋も凍るスラムが現代の都市では相補的な特徴となっているのだ。

いなか磁石は、あらゆる美と富の源泉として名乗りを上げる。しかし町磁石は、きみは社交がなくてとても退屈で、資本がないからその贈り物もほとんど提供できないじゃないか、とバカにしたように指摘する。いなかには、美しい景色や荘厳な公園、スミレの香る森や新鮮な空気、流れる水の音がある。でも「侵入者は処罰される」というおっかない看板を目にすることも実に多い。地代は、エーカーあたりで計算すれば低いにはちがいないけれど、その低い賃料は、低賃金の自然な結果にすぎず、すばらしい快適さをもたらしてくれるものなどではない。一方で、長時間労働と娯楽の欠如のために、明るい日差しや澄んだ空気は人々の心を喜ばせない。唯一の産業である農業も、しばしば豪雨に苦しめられる。でも、この雲からくる雨というすばらしい収穫物がきちんと貯水されることはほとんどなく、渇水時には飲料水でさえ不十分になってしまうことも多い[*01]。いなかの自然な健全さも、きちんとした排水などの衛生状態が整っていないために、多くが失われており、ほとんど廃村化したところでは、残った少数の人々はしばしば密集して暮らし、まるで都市のスラムとはりあおうとしているかのようだ。

原注:1894年4月25日、チェスターフィールド・ガス・水道法についての下院諮問委員会において、ダービーシャー郡委員会保健医療担当のバーワイズ博士は、質問1873に答えて以下のように証言している:「ブリミングトン公立学校では、せっけんの泡だらけの桶がいくつか見られました。子どもたちが体を洗う水は、全員の分がそれだけだったのです。おなじ水で、交代に体を洗うわけです。もちろんギョウ虫かなにかのようなものをもった子がいれば、すぐに全員に伝染させることになります(中略)女教師の話ですと、子どもたちは汗をかいて遊び場からもどってきたときに、みんなこのきたない水を本当に飲むのが見られたそうです。のどがかわいていても、ほかに飲む水がないからなのです」

でも、町磁石もいなか磁石も、自然の計画や目的を完全な形で体現したものではない。人間社会と自然の美しさは、いっしょに楽しまれるべきものだ。この二つの磁石を一つにしなくてはならない。男と女が、異なる天分と機能によってお互いを補うほうに、町といなかも補い合うべきだ。町は社会のシンボルだ――助け合いと仲のよい協力、父性、母性、姉妹兄弟愛、人間同士の広いつきあい――広く拡大する共感――科学、芸術、文化、宗教のシンボルなのだ。

そしていなかとは! いなかは人間に対する神の愛と配慮のシンボルなのだ。われわれであるもの、そしてわれわれの持つものはすべていなかからきている。われわれの肉体もそれで作られている。そして死ねばそこに戻る。それに養われ、服を与えられ、暖められて家屋を与えられている。その腹部にわれわれは休む。その美しさは、芸術や音楽や詩の源だ。その力は、産業のあらゆる車輪を動かす。あらゆる健康、あらゆる富、あらゆる知識の源である。でもそのよろこびと英知の全貌は、いまだに人類に明かされてはいない。そしてこの、社会と自然との不道徳で不自然な分離が続くかぎり、それが明かされることは決してないであろう。町といなかは結ばれなくてはならない。そしてこの喜ばしい結合から、新たな希望、新たな暮らし、新たな文明が生まれるだろう。本書の目的は、町・いなか磁石をつくることで、この方向への第一歩をいかにして踏み出せるかを示すことである。そしてわたしは読者に、これがいますぐここで実現可能なものであり、しかもその原理は倫理的にみても経済的にみても、きわめてしっかりしたものだということを納得してもらいたいと思っている。

そこでわたしは、「町・いなか」ではあらゆる混雑した都市で楽しまれているのと同等、いやそれ以上の社会的な交流がいかにして楽しめ、しかも自然の美しさが、そこの住民一人一人を囲み、包み込むようになるかを示すことにしよう。高賃金がどうすれば低い地代や物価と共存できるかを示そう。万人にとって、雇用機会がたっぷりあり、向上の明るい見通しも確保できる方法を示そう。資本が引きつけられ、富がつくられる方法を。最高に望ましい衛生状態を確保するやりかたを。万人に美しい家と庭を与える方法を。自由の領域が広がり、しかも同時に幸せな人々によって、協調と協力の最高の結果がもたらされる方法を示そう。

こうした磁石の建設は、もし機能するようにできれば、当然のこととして同じものがもっとたくさん作られるようになり、ジョン・ゴースト卿がわれわれにつきつけた火急の問題「潮流を逆転させて、人々が街に流入してくるのをやめさせなくてはならない。人々を土地に戻すのだ」に対する回答となるのはまちがいない。

このような磁石のもっと詳しい説明と、その建設方法を以下の章では述べる。

「わたしは精神の戦いをやめない

剣を手の中でねむらせることもない

イギリスの快適な緑の大地に

エルサレムを築くまで」

――ブレイク

「われわれの持つ家屋での、衛生的かつ矯正的な行動を通じ、さらにはもっと強力に、美しく、限られた形でまとまって、その流れや城壁で囲まれた範囲との比例を保たせるような建設をすることで、はびこるどうしようもない郊外はもうどこにもなくなり、市内では清潔で通行量の多い通りができ、その外には開けた田園が広がり、城壁のまわりを美しい庭園や果樹園のベルトがとりまく。これで都市内のどこからでも、完全に新鮮な空気や草原や遠く地平線の光景の見える場所まで、ほんの数分歩くだけで到達できるようになる」――ジョン・ラスキン『ゴマと百合』

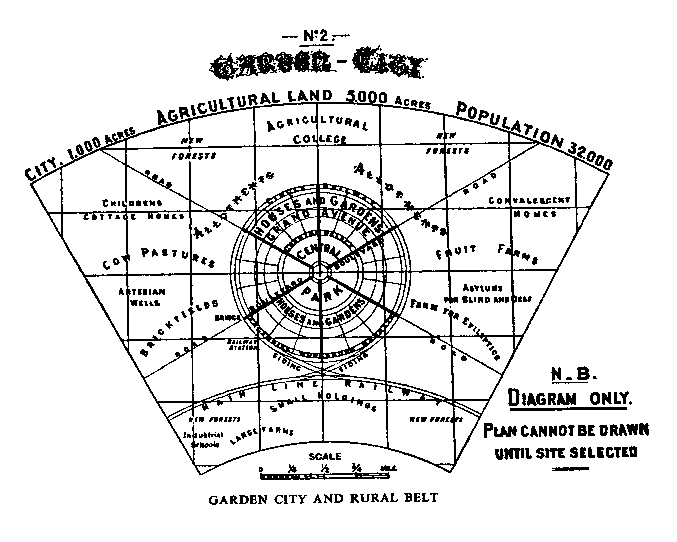

読者のみなさんには、24 km2(6,000エーカー)を擁する広大な敷地を考えていただきたい。そこは現在は完全な農地で、公開市場では1エーカーあたり 40 ポンド、つまり総額 24 万ポンドで購入したものだ[*02]。購入資金は、担保付き債券の発行で調達されていて、その平均金利は 4% を超えないものとなる。敷地の法的な所有者は、責任ある社会的地位を持ち、高潔さと名誉では非のうちどころのない紳士 4 名だ。この 4 名は敷地を、担保付き債券の担保として信託財産として持ち、さらにはそれを田園都市の人々のために信託財産として持つ[*03]。この田園都市というのは、その後そこに建設される予定の「町・いなか」磁石だ。この計画の重要な特徴の一つは、すべての地代(これは土地の時価に基づく)は信託管理人に支払われ、かれらはそこから(債券の)金利と元本返済用積立金を支払って、残金をその新しい自治体の中央評議会にわたす[*04]。その金を使って委員会は、必要とされる公共施設すべての建設と維持管理を行う――道路、学校、公園その他だ。

原注02:これは1898年に農地に支払われていた平均価格である。そしてこの推定値で、充分以上の土地が買えることはあっても、土地購入費がこれを大幅に上回ることはまずあり得ない。

原注03:本書で説明した資金調達方法は、形態としては別の形をとることもあるだろうが、基本的な原理の点では変わらないはずだ。そして確実なスキームが合意されるまでは、本書の原題である『明日(To-morrow)』に記載したとおりの形で繰り返しておくほうがいいと思う。この本をきっかけにして、田園都市協会が設立されたのだった。

原注04:ここでの「自治体」ということばは、法的に厳密な意味で使っているわけではない。

この用地買収の目的は、いろいろな言い方ができるけれど、ここでは以下のようなものが主目的だと言えば充分だろう:工業労働者たちのために、もっと購買力の高い賃金をもらえる仕事を見つけてやり、もっと健康な環境と、もっと安定した雇用を見つけてあげることだ。各種の事業精神に富んだ製造業者や共同組合、建築家、エンジニア、建築業者、機械工など、さまざまな職業に従事している人々に対して、これは自分の資本や能力に対して新しく、もっとよい仕事が確保できるようにする。そしてその一方ではいまその敷地にいる農業者や、この先ここに移ってこようとする農業者に対しては、自分の家の近くで産物に対する新しい市場が開けるように考えられている。この用地買収の目的は、一言でいえば、どんな水準の者であってもあらゆる真の労働者たちの、健康と快適さの水準を向上させることだ――そしてこの目標を実現するための手段は、町の生活といなか生活の健全かつ自然で経済的な組み合わせとなることで達成され、これがその自治体の所有する土地の上で実現されるのだ。

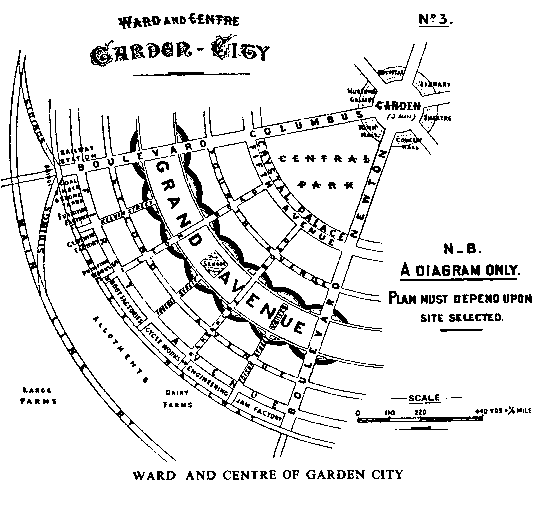

田園都市は、この 24 km2の中心ちかくに建設され、4 km2、つまり全体 24 km2の 1/6 を占める。円形にしてもいいだろう。するとその中心から外周部までは 1,130 m (1,240ヤード)となる。図2は、自治体全体の敷地計画だ。中心に町がある。図 3 は町の一部、または区を描いたものだ。これを見ると、町そのものの説明を追うのに便利だ――ただしこの説明は単に、こんなものだろうという程度のもので、実際にはこれとはかなりちがってくるはずだ。

すばらしい大通りが6本――それぞれ幅員 40 m ――が町の中心から外周部まで走り、町を6つの均等な部分に分けている。その中心には、 2.2 ha ほどの丸い空間がとられ、美しくたっぷり水をやった庭園となっている。そしてこの庭園をとりまいて、それぞれゆったりと独立した敷地に、大きめの公共建築――市役所、主要コンサート講堂、劇場、図書館、博物館、画廊に病院――が建っている。

「水晶宮」に囲まれた広大な空間は、公園になる。 58 ha で、あらゆる人々がすぐにアクセスできるところに、たっぷりとしたリクリエーション用の場所を含んでいる。

中央公園のまわりをぐるりと(大通りと交差するところをのぞいて)取り巻いているのは、幅の広いガラスのアーケードで、これが「水晶宮」であり、公園のほうに開かれている。この建物は、雨が降ったときに人々のお気に入りの場所となるし、この明るい屋根が手近にあるということで、どんなに天候が怪しげなときにでも、みんな中央公園にくるようになる。この水晶宮では、製造業からの製品が展示販売されて、あれこれ迷って選ぶ楽しみを必要とするような種類のショッピングは、ほとんどがここで行われる。水晶宮の中の空間は、こういう目的に必要な面積よりもずっと大きく、そのかなりの部分はウィンター・ガーデン(温室)として使われる――その全体が、きわめて魅力的な常設展示を形成し、しかも円形なので、町の住人すべての近くにこれが位置することになる――いちばん遠い住民でも、 600 m 以内にいることになる。

外周部にむかって水晶宮を過ぎると、五番街を横切る――この通りは、町のすべての通りと同じように、街路樹が植わっている――これに沿って、水晶宮と対面する形で、実にみごとに立てられた家屋がリング状に建っている。そのそれぞれが、独立した広い敷地に建っている。さらに歩を進めると、家は同心円上になって、いくつかの街(環状の道路を街と呼ぶ)に面しているか、あるいは町の中央を中心とする大通りや通りに面して建っていることがわかる。この散歩に同行してくれている友人に、この小さな町の人口をきいてみよう。町の中だけだと3万人、そして農業地に2千人住んでいて、そして町には建物が5,500棟あって平均の敷地面積が 20フィート x 130フィート(7 m x 43 m ほど)――住宅用の最低敷地面積は 20フィートx100フィート(7 m x 33 mほど)だ、と教えてくれる。家または家屋群が建築的にもデザイン的にもきわめて多様性に富んでいる――一部は共用の庭、一部は共同の台所をもっている――のを見て、壁面線を街路境界にきちんとそろえるか、あるいは足並みをそろえてセットバックすることが家を建てるときに重要視されるのだと教えられる。これについては自治体の政府が力を持っている。そして衛生上の配慮はきびしく適用されるものの、それ以外では個人の趣味や嗜好が最大限に奨励されるのだ、と教わる。

さらに町の外周部にむかって歩くと、グランドアベニューに出る。この通りは、その名に完全にふさわしいだけのものとなっている。幅員は 140 m で(ちなみにロンドンのポートランド・プレイスは幅員たったの 33 m である)、全長約 5 km のグリーンベルトを形成し、町の中央公園の外側部分を二分する。これは実は、50 ha の公園がもう一個あるのと同じだ――どんな遠くの住人からも 240 m 以内にある公園だ。このすばらしい街路の中には、それぞれ 2 ha の敷地が6つ置かれ、そこに公立学校とそれを取り巻く遊び場や庭園が置かれる。その他の敷地は教会用地で、どの宗教の教会かはそこの住民の信仰によるし、教会の建設費と維持費は、信者やその友人たちの資金がまかなう。見ると、グランドアベニューに面した家屋は(少なくとも一つの区では――それが図3に描かれた区だ)――一般的な同心円配置から逸脱している。グランドアベニューへ面した壁面長を確保するために、家屋が三日月状に配置されている――これで見た目には、すでに壮大なグランドアベニューの幅員をさらに拡大する結果となっている。

町の外周リングには、工場や倉庫、乳製品店、市場、石炭置き場、材木置き場などがあって、これがすべて、町全体の最外周を囲む環状鉄道に面している。環状鉄道は支線を通じて、全敷地を通過する鉄道本線と結ばれている。この配置によって、物資が倉庫や工房から貨物車に直接積み込めて、鉄道で遠くの市場に送り出せるし、あるいは貨物車から直接、倉庫や工房に運び込める。これで梱包や輸送に関わる手間を大きく省くことができて、輸送中の破損からくるロスを最小化できるだけでなく、町中の道路の交通量を減らすことで、道路の維持管理費を目に見えて大いに減らすことができる。煙害は、田園都市では楽々と一定範囲内におさえられている。なぜなら機械類はすべて電気で動いているからで、このおかげで照明その他用の電気料金は、大幅に下げられている。

町の廃棄物は敷地の中の農業部分で活用される。農業地は様々な個人によって、大農場、小農場、小農地、放牧場などとして保有されている。こうしたいろいろな手法の農業が自然に競合する。そしてそれは、市に対して納める地代をだれが最大化するかということで優劣が決まってくるため、農業のいちばんいいシステムを引き出すことになりやすい。というより、可能性としては、様々な目的に応じて決まってくるいちばんいいシステム群が実現される、というほうがありそうだ。つまりすぐに想像がつくように、小麦はとても大きな畑で作った方が有利なので、資本主義的な農民たちが連合して生産活動をするか、あるいは共同組合のような運営体が栽培することになるだろう。一方、野菜や果樹、花卉は、もっと細やかで個別のケアが必要で、芸術的かつ創造的な才能が必要となるから、これは個人が行うか、あるいは特定の肥料や栽培方法、または人工・自然の環境の有効性について信念を同じくした個人の小集団が行うのがいちばんいいかもしれない。

この計画、というかもし読者がお望みであれば、この計画の不在と言ってもいいのだが、これは停滞や無駄の危険を回避しており、個人の主体性を推奨して最大限の協力を許す一方で、この形態のおかげで増えた地代収入は公共、つまりは市のものとなり、その相当部分は永続的な改良に費やされることとなる。

市域の人々は、さまざまな業種や天職や職業に従事しているわけで、各区にある店舗や売り場は農業従事者たちにとって、いちばん自然な市場を提供する。そして町の人が農家の産物を需要する限り、それは鉄道輸送費をまったくかけないですむ。でも農民その他は、別に町だけが唯一の市場として限定されているわけではない。自分の好きなところに産物を卸す全権を持っている。ここでも、この実験のあらゆる面と同じく、権利の範囲はせばまることなく、選択の幅は拡大しているのだ。

この自由の原則は、町の中に拠点をかまえた製造業者などにも適用される。みんな、自分なりのやりかたで物事を管理運営する。もちろん、土地の一般法にはしたがうことになるし、労働者には十分な空間を与えて、適切な衛生状態を保つことは義務づけられる。水道、照明、電話通信などの分野についてさえ――もし効率的かつ正直であるなら、これを提供するいちばんいい自然な主体は自治体になるだろう――厳格で絶対的な独占が押しつけられることはない。もしどこかの民間企業は個人集団が、町全体についてであれその一部についてであれ、供給を任されればもっといい条件でこれらを提供できることを示したなら、それは認められる。どんなしっかりした行動の体系よりも、人工的な支持が必要なのはしっかりした考え方の体系だ。自治体や企業による行動・活動の範囲は、おそらくは大きく拡大するよう運命づけられているはずだ。でももしそうであるなら、それは人々がそういう行動について信頼を抱いているからであって、そしてその信頼は、自由の領域が広く拡大されることによって、いちばんよく示される。

この 24 km2 の圏域の中には、さまざまな慈善施設やフィランソロフィー施設が点在している。これらは自治体がコントロールするものではなく、開かれた健康的な地区にこうした施設をつくるよう自治体が招いた、公共心に富む人々によって支持管理されている。土地はかれらに、名目上の賃料だけで貸し付けられている。こうした施設の購買力は、コミュニティ全体に大きく寄与するから、そういう太っ腹なところを見せても充分にもとがとれるということが、行政当局にもわかるからだ。それに、この町に移住してくる人々は、国民の中でもいちばん活力と才覚に富んだ者たちとなる。だから、かれらよりもっとめぐまれない同胞たちが、もっと広く全人類のためにデザインされた実験のメリットを享受できるようになるというのは、まったくもって公正かつ正しいことなのである。

「わたしの目的は、科学知識に導かれ、独自の自由意志の行使によって実に整い、維持管理されたコミュニティの理論的な概略を提出することだ。それによりこのコミュニティは、高い衛生状態が本当に実現はされないまでもそれに近づくことができ、一般の道徳心が最低水準であっても、それと個人の最大限の長寿が共存できるようになるのだ。」――BWリチャードソン博士『ハイジーア:あるいは健康の都市』(1876)

「いたるところの排水設備が、その二重の機能をもって、それが運び去るものを再生させることが実現されるようになれば、これが新しい社会経済データと組合わさって、大地の産物は10倍増にもなり、そして貧困による悲惨の問題はすばらしく減るだろう。そこに寄生虫症の抑制を加えれば、それも実現されることだろう。」――ビクトル・ユゴー『レ・ミゼラブル』(1862)

田園都市と他の自治体との本質的なちがいの中でも、いちばん大きなちがいの一つは、その歳入の獲得方法である。田園都市の歳入のすべては、地代からくる。そして本書の目的の一つは、この圏域内のさまざまなテナントから期待される、きわめて低額な地代収入であっても、田園都市の金庫に入れば、以下のような目的のために十分であることを示すことにある。その目的とは:

町といなかとのちがいで、いちばん目につくものは土地の利用に課される地代の差だろう。つまりロンドンの一部では地代がエーカーあたり3万ポンドになるのに、農用地ではエーカー4ポンドでもきわめて高い地代だ。この賃貸料のすさまじい差はもちろん、前者には存在して後者には存在しない、大量の人口によってほとんど生じている。そしてこの差額はある特定の個人の行動に帰せられるようなものではないから、しばしば「不労増分」というふうに言及される。だがもっと正しい表現としては、「集合的に稼いだ増分」ということになるだろう。

多数の人口が存在することで土地に追加の価値がたくさん与えられるなら、どこかの地域に十分なだけの人口が移住すれば、その移住先の地価は、それに対応しただけの増加がともなうのは確実だ。そして多少の先見性と事前の調整があれば、その価値の増分は、移住してきた人々の所有物にできるだろう。

そうした先見性と事前調整は、これまで有効な形で実行されたことはないが、田園都市の場合には周到に適用される。ここでは土地は(すでに見たように)信託財産管理人に帰属し、かれらがそれを(債券の償還が終わったら)全コミュニティにかわって信託財産として持つ。だからだんだん作られる価値の増分は、自治体の財産となる。結果として、地代はあがるかもしれないし、そのあがりかたもかなりのものかもしれないけれど、その上昇分はだれか個人の所有物にはならずに、地代を下げるのにあてられる。この取り決めが、田園都市にその磁力を与えるのだ、ということをこの先見ていく。

田園都市の敷地は、購入時点ではエーカーあたり 40 ポンドと想定した。つまり総額24万ポンドだ。この購入金額は、30 年の分割払いに相当すると考えよう。これをもとに、もとの借り手が支払っていた年間地代は 8,000 ポンド になる。したがって、購入時点でこの敷地に住民が 1,000人いたら、男も女も子どもも、一人あたり年間 8 ポンド をこの地代に対して貢献していることになる。しかし田園都市の人口は、農業地も含めると、完成すれば 32,000人になる。そして敷地全体は、利息を含めて年間 9,600 ポンドの費用がかかることになる[+02]。したがって、この実験がはじまる前は 1,000人 がその稼ぎの合計の中から 8,000 ポンドまたは一人 8 ポンドも支払っていたのが、町が完成すれば 32,000 人がその稼ぎの合計から 9,600 ポンド貢献すればいい。つまり一人頭で平均年間6シリング (0.3ポンド)。

訳注:元本が30年払いで年額 8,000ポンド、利息は元金総額 24 万ポンドに対して年利 4% なので、24,000 x 0.04=1,600ポンド、合計して 9,600 ポンド、という計算だ。

あと貨幣単位についてだけれど、1シリングは1/20ポンド。だから6シリングは0.3ポンド。当のイギリスでも面倒くさくてもう使わなくなった単位だし、本書の本質とはなにも関係ないし混乱のもとなので、今後は全部ポンドに換算して統一する。

厳密にいえば、田園都市の住民が支払わされる地代は、この年間 0.3ポンド ですべてのはずだ。というのも、この田園都市が実際に外に対して支払う地代がそれだけだからだ。だからそれ以上何か支払ったら、それは地方税的なものへの支払いとなる。

仮にここで、各人が地代の0.3ポンドを支払うだけでなく、追加で年間1.7ポンド、つまり総額で年間2ポンドを支払うとしよう。この場合、二つのことがわかる。まず、各人が地代+地方税として支払うものは、この敷地の購入前の住人が地代だけで支払っていたものの1/4でしかない。さらに、この自治体運営委員会は、担保債券の利息を払ったあとで年に54,400ポンドが手元に残る。すぐに示すが、元金返済用積立金(4,400ポンド)を引いても、ふつうは地方税でまかなわれているコストや費用、支出すべてをまかなえる。

イングランドとウェールズで、男女子どもが地方税で支払わされている金額の平均は、年2ポンドくらいだ。そして地代で支払われている金額の平均は、かなり少なく見積もっても年2.5ポンドになる。だから地代と地方税を合計した年間支払い額は、4.5ポンドだ。したがって田園都市の住民は、地代と地方税を完全に精算するのに、一人あたり年間2ポンドなら喜んで支払うだろうと見てまちがいないだろう。だがこの議論をもっと明確で強力にするために、田園都市の住民が、地方税と地代あわせて年2ポンドなら喜んで支払うという想定を、別の方法で確認してみよう。

このために、まず町の敷地は別に扱うことにして、農用地だけを考えることにしよう。明らかに、各農民が支払える地代は、町が作られる以前よりもずっと高くなるだろう。農民はみんな、自分の住まいのすぐ近くに市場を持っているわけだ。養うべき町の市民は3万人いる。もちろんこれらの人々は、世界中どこからでも自分の食料を入手してまったくかまわないわけだし、多くの産物はまちがいなく外国から調達されるだろう。現地の農民たちが、紅茶やスパイスや、南国の果物や砂糖を供給してくれるとはまず期待できないし(発電コストの低い電気を使った電灯を温室と組み合わせれば、こうした産物の一部は生産できるかもしれない)、小麦や小麦粉の生産でも、アメリカやロシアとの競合はこれまでと同じくらい熾烈だろう。でも、この競合はいままでほど絶望的ではないだろう。これまで絶望していたイギリスの小麦生産者たちは、一筋の――いやきわめて強力な――希望の光によって大いに喜ぶはずだ。アメリカ人たちは、自分の港までの鉄道輸送費、大西洋横断の海運輸送費、さらにイギリス消費者までの鉄道運賃を支払わなければならないのに、田園都市の農民たちは、まさに目の前に大消費地を持っていて、さらにその市場は、その農民が地代に貢献することで拡大するのだ(クロポトキン『農場、工場、工房』(ロンドン、1889)およびJ. W. Petaval『The Coming Revolution (きたるべき革命)』を参照)。

あるいは、野菜や果物を考えてほしい。都市近郊の農家以外は、もう野菜や果物は作らなくなっている。なぜか? 市場がもっぱらむずかしくて不確実だからということと、輸送費や中間マージンが高いせいだ。下院ファーカーソン博士のことばを引用すると、農民たちは「こうした産物を売りさばこうとすると、幾重もの中継ぎ業者や投機家のクモの巣の中で絶望的にもがいている自分に気がついてしまい、絶望のあまりそんなものを売ろうという努力なんかやめてしまおうという気になりかかり、公開市場での価格がそのままきちんと適用できるような産物にだけ頼ろうとするのだ」。また牛乳に関して、なかなかおもしろい計算ができる。仮に町の人間がみんな、一日たった 1/3 パイントの牛乳しか消費しなかったとしよう。それでも人口3万人なら、一日 1,250ガロン を消費する。鉄道の輸送費を1ガロンあたり1ペニー(1/240ポンド) とすれば、年間でミルクという一品目の鉄道輸送運賃だけでも 1,900ポンド 以上の節約になる。それに消費者と生産者をこれほど接近させることによる一般的な節約分を計算するためには、これを何倍もしなくてはなるまい。言い換えると、町といなかの組み合わせは健康的なだけでなく、経済的でもあるのだ――この点についてはこの先一歩進むごとに、一層はっきりしてくるだろう。

しかし田園都市の農業テナントたちが喜んで支払う地代が増大するのには、別の理由もある。町の廃棄物は、すぐに土に戻されて、その肥沃度を高めることができるのだ。しかもこれにも鉄道輸送などの高い中間段階はいらない。下水処理の問題は、もちろん対応のむずかしい問題だ。でももともとのむずかしさが、いまは既存の人工的で不完全な条件のために、さらに増大する結果になっている。だからベンジャミン・ベーカー卿は、ロンドン郡評議会に対するアレクサンダー・ビニー氏(現在は卿)との共同報告でこう述べている:「ロンドン大都市圏の全下水道システムについての大問題と、テームズ川の状態について、現実的な問題として考えてみると(中略)まっさきに認識しなくてはならないのは、主下水システムはもはや敷設されてしまっていて変更できないものであり、大通りの幹線が、われわれの望むようになっていようといまいと、いまのままに受け入れなくてはならないのと同じように、下水管路も受け入れなくてはならない、ということだ」。しかしながら田園都市では、エンジニアさえ優秀なら、大して苦労はしなくてすむだろう。まさに白紙の状態から図面を引けるわけで、敷地のすべてが自治体の所有である以上、かれのじゃまをするものはなにもないし、農業地の生産性を大いに高められるのはまちがいない。

また小農地の数が大幅に増える。特に、図2に示したような立地のいい小農地が増えるため、これも地代として提示される総額を上げることになる。

田園都市の農民が、自分の農場に対して喜んで支払う地代、あるいは小農地の地代として小作人が喜んで支払う地代が増大すべき理由は、ほかにもある。敷地の農業部分の生産性は、巧妙な下水処理方式によって高められ、さらにはなかなか新しく広大な市場によっても高められ、またもっと遠くの市場に運ぶ場合にも輸送がきわめて便利となっているが、それだけでなく、その土地の占有条件は、土地の最大限の活用を奨励するものになっているのだ。公正な占有条件である。圏域の農地部分は正当な地代で貸し出され、借り主は、別の候補者が提示する地代の 10% 引くらいの賃料を支払いつづける限り、ずっとそこで耕作をつづけることが認められる。割り引くのは、既存のテナントを有利にするためだ――また、テナントが交代する場合には、入ってくるテナントは出ていくテナントに対し、まだ減価償却のすんでいない改良や設備更新の分については支払いをしなくてはならない。この方式を使えば、テナントが町の福祉全体の向上によってもたらされる地価の自然増大について、不当な分け前を確保することは不可能となる。そしてその一方で、土地を占有しているテナントすべてのあるべき姿として、新参の人間に対しては優先権が与えられるし、過去の労働の成果で、まだ収穫されていないけれど土地に価値を足しているものを失うおそれもないのが確信できる。こうした占有条件は、それ自体でテナントの活動とやる気を向上させ、土地の生産性をあげ、そしてそのテナントが喜んで支払うはずの地代も、かなり増大するということは、まずだれにも疑い得ないことだろう。

地代の提示額が高まるだろうということは、田園都市のテナントが支払う地代の性格をちょっと考えてみれば、なおさら自明のこととなる。テナントの支払う地代の一部は、圏域の購入費用を調達するための担保債券の利息に向けられ、一部はその債券の元本償還にあてられる。だから、その債券を買った市民の分をのぞけば、地代のその分はすべてコミュニティの外に出ていってしまう。でも、支払われた額の残りすべては、地元で使われる。そして農民は、そのお金の管理運用については、ほかの大人たちにまったく等しいだけの権利を持っている。だから田園都市においては「地代」ということばは新しい意味をもってくる。話を明確にするために、これからはあいまいさのない用語を使う必要がある。担保債券の利息に相当する部分は、これからは「地主地代」と呼ぶ。購入金額の償還にあたる部分は「積立金」と呼ぶ。公共目的に使われる部分は「税」と呼ぶ。そしてその総額を「税・地代」と呼ぶことにする。

いままでの検討から、農民が田園都市の公庫に喜んで払い込む「税・地代」は、個人の地主に対して支払う地代よりもかなり高いものになることは、まちがいなくはっきりしているだろう。この地主は、農民が自分の土地の価値を上げるにつれて地代を上げる一方で、地方税の負担はすべてその農民に押しつけてしまうのである。一言で、ここで提案した計画は、下水処理システムを含んでいる。ほかのところでは、作物が育つにつれて土地の自然な肥沃さが枯渇するので、非常に高価な糞尿をまいてそれを補わなくてはならない。これがあまりに高価なので、農民は時に自分の必需品すら切りつめなくてはならない。しかしこの提案では、作物が土地から奪う肥沃さを、下水処理システムが別の形で土地に返すことになる。さらに農民が苦労して稼いだお金は、これまでは地主に支払われたきり消えてしまっていたのに、ここでは疲れ切った支払い主に戻ってくるのだ。もちろん支払ったお金の形では戻ってこないけれど、道路や学校、市場などさまざまな役に立つ形で。これは農民たちを、間接的ではあれ、きわめて物質的な形で支援するものだ。それに、いまはその地代や税金はあまりにきびしい負担であるために、それが本質的に必要なものだということをかれらもなかなか認識できなくなっていて、その一部に対して疑念と嫌悪を抱くようにさえなっているのだ。もし農場と農民が、物質的にも道徳的にもきわめて健全で自然な条件下におかれたら、熱意あふれる土壌も希望に満ちた農民も、新しい環境に等しく応えてくれるということを、だれが疑い得るだろうか。土地はそれが生み出す葉の一枚ごとに肥沃になり、農民は支払う税・地代の一銭ごとに豊かになっていくはずではないか。

ここまできてわれわれは、農民や小作農、農地使用者が喜んで支払う税・地代は、これまでかれらが支払ってきた地代よりかなり高くなるだろうということがよくわかる。その理由は以下の通りだ:

しかしこの「税・地代」が、これまでその圏域にいたテナントたちの支払っていた、地代だけの金額に比べてかなりの増加となるのは確実だが、この「税・地代」がいくらになるのかは、まだまだ憶測の域を出ない。したがってわれわれとしては、たぶん提示されるであろう「税・地代」を大幅に過小推定しておけば、堅実に安全側に見積もったことになるだろう。では、これまでの概略にもとづいて、田園都市の農業人口が、これまで地代だけで支払ってきた金額より 50% 多い税と地代を支払う用意があるものと仮定すると、以下のような結果が得られる:

| 5,000 エーカーのテナントの旧支払地代推定額 | 6,500ポンド |

| 地方税と積立金で 50% 増し | 3,250ポンド |

| 農業地からの「税・地代」総額 | 9,750ポンド |

次の章では、きわめて正当な計算に基づいて市街地から期待される金額を推定してみよう。そして、町の自治体としてのニーズに対して、税・地代の総額が充分かどうかの検討にすすもう。

「ロンドンの貧困層の住居に対してどんな改革がなされても、ロンドン全市がその人口すべてに対し、新鮮な空気を供給できないし、健全なレクリエーションに求められる空地を十分に供給できないのは、相変わらずの真実である。ロンドンの過密への対処方法がまだ求められている。(中略)ロンドンの人口階層の中には、いなかに移住させたほうが長期的には経済的にメリットがあるものがかなり存在している。それは移住した者と、残った者の双方にメリットがあるだろう。(中略)ロンドンの衣服製造業で雇われている 15万人 ほどの労働者のうち、その大多数はきわめて低賃金で、あらゆる経済的な理由から見て、地代の高いところで行われるべきではないような作業をしている」――アルフレッド・マーシャル教授「ロンドン貧困層の住居」Contemporary Review所収, 1884

前章では、圏域の農業地から期待できる歳入総額を 9,750ポンド と見積もったので、こんどは市街地を見てみよう(ここでは明らかに、農地を市街化することで地価が大幅に上がることになる)。そして、またもや過大な推計をしないよう十分にゆとりを持った想定をするように注意しつつ、市街地部分のテナントから自主的に提供される「税・地代」の額を概算してみよう。

市街地部分の敷地は 1,000エーカー あって、それが4万ポンドの値段で、その利息が 4% で年 1,600ポンド になる、ということは頭に入れておいてほしい。この総額 1,600ポンド は、町の住民が全員で支払うように要求される、地主地代だ。そしてそれ以上の追加の「税・地代」はすべて、「積立金」として購入費用の償却にあてられるか、あるいは道路や学校や水道の建設維持など、自治体の用途のために適用される「地方税」になる。したがってこの「地主地代」が一人頭でどれくらいになるか、そして市民の支払いによってコミュニティがどのくらいの金額を確保できるかを見てみると、おもしろいだろう。さて、年間の利息または「地主地代」の 1,600ポンド を 30,000 (町の予想人口)で割ると、男、女、子どもそれぞれの一人あたりの支払い額は、 0.06ポンド(訳注:原文では1シリング1ペンス。ほらごらん、どのくらいだか見当もつかないだろう)よりもいささか少ないくらい。徴収される「地主地代」はたったこれだけだ。これ以上徴収される「税・地代」はすべて積立金や地元の用途に使われる。

さて、この運のいい位置にあるコミュニティが、こんな少額でいったいなにを獲得したのかを見てやろう。一人頭年額 0.06ポンド で、まずは家屋のための十分な敷地が手に入る。これはまえに見たように、平均で 20フィートx130フィート ( 7 m x 43 m ほど)で、敷地一筆に平均で 5.5人 が暮らしている。道路用地もたくさんあるし、道路の一部は壮大きわまる幅員で、実にゆったり広々としていて、日光や空気が自由に出入りして、さらにそこに木々や茂みや草が植わり、町になかばいなかのような様相をもたらしてくれる。また市役所、公共図書館、美術館や画廊、劇場、コンサートホール、病院、学校、教会、水泳浴場、公共市場などにも十分な用地がある。さらには 70ha (142エーカー)の中央公園、さらに幅員 140m で全長 5km 弱のすばらしいアベニューが、広々とした大通りと交差したり、学校や教会があるところをのぞけば途切れることなく続く。そうした学校や教会も、敷地に支払う金がこんなに少額だからといって、その美しさはまったく見劣りしないものになるだろう。また町をぐるりと取り巻く、全長 7.2km の鉄道用地も確保できる。倉庫や向上や市場のために 40ha (82エーカー)、さらにはショッピング専用で温室も兼ねる水晶宮のためのすばらしい敷地もある。

したがってすべての建物敷地が賃貸される賃貸契約は、各テナントがその土地にかかる地方税や国税、割付金などをすべて支払わなくてはならないという、通常の条項を含んでいない。逆に、地主は受け取った金額を、まずは担保債券の利払いにあてて、次に債券の償還にあて、第三に残金のすべてを公有基金に入れて公共目的に供する、という地主に対する条項が入っている。その公共目的というのは、その自治体以外の市などからかかる税金支払いなども含む。

こんどは、この市街地部分について予想される税・地代の額を推定してみよう。

まずは住宅建設用の敷地から考えよう。そのすべてはすばらしい立地だが、特にグランドアベニュー(幅員 140m )と壮大な大通り(幅員 30m )に面したものが、たぶん一番高い賃料になるだろう。ここでは平均値しか扱わないけれど、住宅用地で道路に面した 30cm あたり 0.3ポンド という税・地代というのがきわめて低額だ、というのはだれでも認めてくれると思う。すると道路の前面線 6.7m の建物の税・賃料は、平均で年 6ポンド となり、そしてこれをもとにすると、建物敷地は全部で 5,500 あるから、年間グロスの歳入は 33,000ポンド となる。

工場や倉庫、市場などの税・地代は、道路前面長ではうまく推定できないかもしれないけれど、平均的な事業者なら、雇い人一人あたり2ポンドなら喜んで払うと考えておけば無難かもしれない。もちろん、税・地代を人頭税にしろと主張しているのではない。金額はまえに述べたとおり、テナント同士の競争によって決めるべきだ。しかしながら、こうして税・地代を推定するというのは、製造業者などの事業者、協同組合、あるいは独立事業者たちが、田園都市にくることで自分のいまの所在地に比べて地代やコストが安上がりになるかどうかを判断するための、簡便な手段になるかもしれない。しかし、ここで問題にしているのは平均なんだということは、はっきりと念頭においてほしい。だからこの数字が大雇用主にはとんでもなく高いように見える一方で、小店主にはとんでもなく安く見えてしまうこともある。

さて、人口3万人の町では、 16~65歳 の人口は約2万人になる。そしてそのうち 10,625人 が工場や商店や倉庫、市場など、自治体から賃貸される何らかの宅地以外の敷地利用を伴う仕事で雇われるとすると、ここからの歳入は 21,250ポンド になる。

したがって全圏域からの歳入は次の通りだ:

| 農用地からの税・地代(農業歳入の説明参照) | 9,750ポンド |

| 一筆 6ポンド として 5,500 筆からの税・地代 | 33,000ポンド |

| 事業地からの税・地代、 10,625人 で 2ポンド/人 | 21,250ポンド |

| 合計 | 64,000ポンド |

あるいは、税と地代で一人頭2ポンドほどだ。

この金額の使途は以下のとおり:

| 地主地代、つまり土地代 240,000ポンド の利息 4% | 9,600ポンド |

| 元金返済用積立金(30年) | 4,400ポンド |

| その他、地方税から支払われる各種の使途 | 50,000ポンド |

| 合計 | 64,000ポンド |

ではこんどは、 50,000ポンド で田園都市の自治体としてのニーズに十分かを検討することが重要となる。

前章の結論部分で出てきた質問――つまり田園都市で使用可能な推定純収入(年間5万ポンド)が自治体としてのニーズを満たすのに充分かどうか――にとりかかるまえに、こうした活動の開始に必要な資金(訳注:つまり初期投資)を調達する方法について、ごく手短に述べよう。そのお金は「B」担保債権の発行で借り入れる(第 1 章の注を見よ)。そしてこの返済は、「税・地代」から差し引いて行う。ただしこれはもちろん、土地の購入費調達を行った「A」担保債権の金利と積立金をまず払ってから、という条件付きだが(訳注:要するに、劣後債を発行するわけだ)。これはいうまでもないことかもしれないが、土地購入の場合には、その圏域の所有権を獲得したり、あるいはその土地の上で活動を開始したりするには、購入金額の全額、あるいはそこまでいかなくても、そのかなりの部分をあらかじめ調達することが必要になる。でもその土地の上で行う公共工事となると、話はまるでちがって、最終的に必要な金額がすべてそろうまで、工事開始を遅らせるなどということは、必要もないし、また望ましいことでもない。そもそもの発端から、公共工事すべてをまかなうのに必要な、すさまじい金額を調達しなくてはならない、などといううんざりするような条件のもとで作られた町など、一つとしてないだろう。そしてこれからだんだん見えてくるように、田園都市のつくられる条件というのは独特ではあるけれど、その初期費用という点でまで例外的な存在となるべき必要はまったくない。それどころか、町という事業体をすさまじい資金で幾重にも塗り重ねるようなことが、まったく必要でなくなり、つまりは不要になるという、田園都市のきわめて例外的な理由もますますはっきりしてくるだろう。とはいってももちろん、まともな経済がきちんと動けるだけの十分な金額は必要ではある。

これと関連して、町の建設の場合に必要とされる資金量と、たとえば河口に大きな鉄橋をかける場合の資金量とを、きちんと区別しておいたほうがいいだろう。橋の場合には、必要金額を全額事前に調達しておくのがきわめて得策となる。これは、橋は最後のリベット一本が打ち込まれるまで橋とは言えないという単純な理由からくる。さらに橋はその両側で、鉄道や道路と接続されていなければ、収入を生み出す力はまったくない。したがって、その橋が完全に完成するという前提がなければ、そこに投下される資本が回収できるという見込みはほとんどないことになる。だから、投資してくれと言われた側としては、「それが完成するだけの資金を調達できると証明するまでは、そんな事業には投資しないね」と言うのも当然のことだ。

しかしながら、田園都市の敷地開発のために調達しようとしている資金は、すぐに見返りが生じる。それは道路や学校などに費やされる。こうした公共事業は、テナントに貸し出された敷地の数に応じて実施されるし、そのテナントは借りるときに、一定の期日から上物の建設を始める。したがって投下されたお金は、すぐに税・地代の形でリターンを生じるようになる。それは実際には、大幅に改善された地代を反映したものだ。「B」担保債券に資金を出した者には、まさに第一級の保証がついたも同然であり、もっと低い金利で追加資金を得ることもできるだろう。繰り返すが、各区、または市の 1/6 ごと(図3を参照)が、ある意味で完結した町になっていることが、プロジェクトの重要な一部である。したがって、学校の建物は、初期の段階には単に学校としてだけではなく、宗教的な礼拝場として使われたり、コンサートや図書館や、さまざまな集会場としても使われることもできるだろう。そうすれば、高価な自治体やその他の建物をすべて敷設するのは、後々まで先送りにできるだろう。また事業も、次の区に移る前に、前の区では実質的に完了しているべきだ。そしてそれぞれの区の運営は、順序正しく順番に実施されるべきだろう。そうすれば、市街地になる予定の部分でも、まだ工事が進行していなければ、小農地にしたり、放牧地にしたり、れんが置き場にしたりすることで収入源にできる。

では、目の前の問題に取りかかるとしよう。田園都市を構築するための原理は、その自治体としての歳出に対して何らかの有効性を持っているだろうか。いいかえると、歳入が一定の場合に、通常の条件下よりも大きな結果を生み出すだろうか。こういう疑問への答えは、イエスだ。一ポンド残らず、お金はほかのところよりも有効に使われて、数字で正確に表現はできなくても明らかな経済性をもち、その総額はきわめて大きな額になるのは明らかとなる。

まず認識される大きな経済性は、通常はほとんどが自治体にとっての支出項目となる「地主地代」の費目が、田園都市の場合にはほとんどまったく生じないということだ。あらゆるまともに秩序だった町は、庁舎や学校、水泳浴場、図書館、公園などを必要とする。そしてこれらを含む事業体としての施設が占有する敷地は、ふつうは購入される。こういう場合には、こうした敷地を購入する費用は、地方税の一部を財源として借り入れられる。したがって、地方自治体が徴収する地方税の通常の使途として、これはかなりの部分を占めることになる。これは生産作業に向けられるのではなく、われわれが「地主地代」と呼ぶことにしたものとなる。つまり、購入を行うための資金の金利か、あるいはそのようにして確保した購入費用の元金返済用の積み立て金、つまりは資本家された地主地代だ。

さて、田園都市では、こうした費用は農用地の道路用地を例外としては、すべて手配ずみとなっている。つまり公共公園や学校などの敷地は、地方税の支払い者にとってはコストゼロとなる。というかもっと厳密には、こうした敷地はエーカーあたり 40ポンド で購入してあって、それはこれまで見てきたように、住民の各人が地主地代として支払うことになっている一人あたり 0.06ポンド の年間支払額でカバーされている。そして町の歳入 50,000ポンド は、全敷地購入費の金利と積立金を差し引いた後の、純収入なのだ。したがって 50,000ポンド が歳入として十分かを知るためには、自治体用地の購入費をこの金額から差し引く必要はいっさいないのだ、ということは忘れてはならない。

また田園都市と、たとえばロンドンのような古い都市とを比べてみれば、大きな経済性が達成できる費目がもう一つ見つかる。ロンドンはもっと自治体精神をもっと完全に発揮しようと思えば、学校を作ったり、スラムを取り壊したり、図書館や水泳浴場を建てたりすることになる。このためには、まず敷地の占有権(訳注:freehold。freeholdというのは、所有権概念がちょっと日本と英米ではちがうのでめんどうなんだけれど、よけいなひもや制限がついていなくてなんでもしていい権利とでも考えておいて)を獲得するだけでなく、その敷地にそれまで建っていた建物も買い取らなくてはならない。しかもそれを買い取るのは、ひたすらそれを取り壊して敷地を更地にするためだけなのだ。しかも営業中断の補償も必要になることが多いし、さらに紛争解決のための法廷費用も莫大だ。これと関連して、ロンドン学校委員会(London School Board)が創設以来、学校用の敷地取得のためにかけてきた総額(つまり従前建物の購入、営業中断補償、法定費用などすべてを含んだ費用)はすでに 3,516,072ポンド というすさまじい金額に達し(原注:ロンドン学校委員会「報告」1897年5月6日、p.1,480を見よ)、さらに委員会の学校建設用地(広さ合計 370エーカー )のコストは平均で 9,500ポンド/エーカー に達している(訳注: 351.6万ポンド / 370エーカー という計算)ことは述べておこう。

原注:「全国の公立小学校に可能な限り、半エーカーかそこらの土地を追加で付加しようという昔からの提案が、一度も実行されていないのは大いに残念なことである。学校農園は若者の園芸に対する洞察を養うことになる。これは後の人生でかれらが快適かつ高収益だと知るようになるだろう。食物の生理学上と相対的な価値は、学校のカリキュラムにおいて、若者たちが何年も無駄に時間を費やすほかの科目に比べて、ずっと有益なものであるといえる。そして学校提案は、実地授業として非常に価値の高いものとなるだろう」エコー、1890年11月。

この値段だと、田園都市の学校用地 24エーカー は 228,000ポンド になるから、田園都市の学校用地の節約分だけで、モデル都市用の敷地がもう一つ丸ごと買えてしまう。「しかし田園都市の学校用地はかなり豪勢に広くて、ロンドンでは考えられないほどのものだし、田園都市のような小さな町と、強大な帝国の裕福な首都ロンドンとを比べるのはそもそも不公平だ」という声があがるだろう。

わたしはこう答える。「確かにロンドンの地価では、このような敷地は豪勢すぎるどころか、不可能となってしまう―― 4,000万ポンド もかかってしまう――が、まさにこのことが、現在のシステムのきわめて深刻な欠陥、しかもいちばん重要な部分での欠陥を示唆してはいないだろうか。子供は、地価が 40ポンド のところよりも 9,500ポンド の場所のほうが、教育しやすいのだろうか。ロンドンがその他の目的にとっては真に経済的な価値を持っているかもしれないが――これについてはまた後でふれよう――学校という目的の場合、学校の建つ敷地が薄汚い工場や混雑した中庭や小道に囲まれているメリットというのはいったいなんだろう。銀行にとって理想的な立地がロンバルド街なら、学校にとって理想的な場所は、田園都市のセントラル・アベニューのような公園ではないか?――そして秩序だったコミュニティの第一の懸案事項は、われわれの子供たちの福祉ではないだろうか」

だが、異論もあるだろう。「子供は家の近くで教育を受けなくてはならず、そして家は両親たちの働く場所に近くなくてはならない」。そのとおり。しかしながら、このスキームはきわめて効果的にこれに対応した方式を提供しているし、それにまた田園都市の学校はロンドンのものよりも優れているではないか。子供は、平均で費やす通学時間も短くてすむ。これは教育者たちだれもが認めるように、冬場には特にきわめてだいじになる点だ。

さらにいえば、マーシャル教授も言っているではないか(本章の冒頭の引用を見よ)。「ロンドンの衣服製造業で雇われている 15万人 ほどの労働者のうち、その大多数はきわめて低賃金で、あらゆる経済的な理由から見て、地代の高いところで行われるべきではないような作業をしている」と。つまり言い換えれば、その 15万人 はそもそもロンドンにいるべきではないのだ。そして、そういう労働者の子供たちの教育が、すさまじく劣った環境で、とてつもないコストをかけて行われているということを考えると、教授の発言はいっそう重みをますのではないだろうか。もしこの労働者たちがロンドンにいるべきでないなら、かれらの家(いまはあれだけ不衛生なのに、高価な賃料を払っている)もロンドンにあるべきではないのだ。かれらのニーズを満たす商店所有者の一部も、ロンドンにいるべきではないのだ。そして、衣服製造でかれらの稼いだ賃金により雇用が創出されているさまざまな人々も、ロンドンにいるべきではない。

したがって、田園都市の学校敷地とロンドンの学校敷地を比べるのは、まちがいなくフェアだという印象――それもきわめて現実的なもの――はある。というのも、もしこの人たちがマーシャル教授の示唆するようにロンドンから移住すれば、かれらは(わたしが示唆したような、ちゃんとした事前の準備をしておけば)、自分の仕事場の敷地地代を大いに節約できるし、住居や学校やその他の用途の敷地についても地代を大幅に節約できる。そしてこの節約分というのは、もちろんいま支払っている金額と、新しい条件の下で支払われる金額との差から、移転で生じた損害(あれば)を差し引き、さらにそうした移転で得られる大量の利益を足したものだ。

議論をはっきりさせるために、別の形で比較をしてみよう。ロンドンの人々は、ロンドン学校委員会が持っている学校敷地用の支払いとして、全人口(ここでは600万と想定)の一人あたりにして 0.58ポンド 強の出資金を支払ったことになる。この金額はもちろん、私立学校の敷地は含んでいない。田園都市の住民3万人は、この一人頭 0.58ポンド(訳注:原文は11シリング6ペンス)を完全に節約するわけで、これは総額 17,250ポンド 。利率 3% で考えると、これは毎年 517ポンド を永遠に払いつづけるのと同じことなので、それが節約できることになる。そして、このように、学校敷地の費用の金利にあたる年 517ポンド を節約するだけでなく、田園都市が学校用に確保した敷地は、ロンドンの学校とは比較にならないくらい優れている――町のすべての児童を十分に収容できるだけの広さを持っているのだ。ロンドン学校委員会のように、自治体内の児童の半分にしか対応できないようなものではない。(ロンドン学校委員会による学校の敷地は合計370エーカー、つまり人口 16,000人 あたり 1エーカー となるが、田園都市の人々は、合計24エーカー、つまり人口 1,250人 あたり 1エーカー の敷地を取得している。)言い換えると、田園都市の確保している用地は、ずっと広く、立地もよく、あらゆる意味で教育目的に適しているのに、そのコストは、あらゆる意味でこれより劣っているロンドンの敷地のほんの一部で済んでいるわけだ。

こうして論じてきた経済性は、すでに述べた二つの簡単な工夫から生じているのだ、ということがわかるだろう。まず、移住によって新たな価値が生じる前に土地を買っておくことで、移住してくる人々はきわめて低額で土地を購入し、その後の価値上昇分を自分たちや、あとからやってくる人々のために確保しておける。そして第二に、新しい敷地にやってくることで、古い建物に大金を支払う必要もないし、営業中断の補償や多額の法廷費用も支払わなくていい。この多大なメリットのうち最初のものを、ロンドンの貧しい労働者に提供するのはきわめて有益なことだ。これについて、マーシャル教授は Contemporary Review 誌の記事では一時的に見落としているようだ(もちろんこの可能性についていちばんよく理解しているのは、マーシャル教授自身である。『経済学原理』第二版、第5巻、10章と13章を見よ)。教授はこう書いている。「最終的には、この移住によってあらゆる人がメリットを得るが、中でも最大のメリットを受けるのは、地主たちとその入植地につながる鉄道である」(強調はわたしがつけたものだ)。

それならば、ここで提案された工夫について、以下のことを確認しようではないか。つまり、いまは社会の下層部にいる階級を助けるよう特に設計されたプロジェクトによって、最大のメリットを受けるという地主たちは、まさにその下層部の人々自身である。かれらは新しい自治体のメンバーとなり、そしてかれらが変わるために、強力な支援が追加でさしのべられる。これまでそうした支援がなされなかったのは、単にこれまで組織的な努力がなかったからというだけだ。そして鉄道が手にするメリットといえば、町の建設が敷地を通る鉄道の本線にとって大きなメリットとなるのはまちがいない。 でも人々の稼ぎが鉄道の輸送料や扱い手数料で目減りする割合は、ほかのところほどではないというのも、これまた事実なのである(第二章と、第五章の歳出詳細を述べたページを参照)。

ここで経済において、まったく計算不可能な部分について扱おう。これは、この町が完全に計画されているということからくる。このため、自治体の管理運営という問題すべてが、一本の遠大なスキームに基づいて処理できるようになるのだ。最終的なスキームが、一人の頭脳によって考案されるというのは、いかなる意味でも必要ないことだし、それに人間として考えてみてもそんなことは不可能だろう。最終的なスキームは、多くの頭脳の成果となる――エンジニアの頭脳、建築家や測量士、景観造園士、電気技師などだ。しかしこれまでも述べたように、デザインと目的の間の統一性は不可欠である――つまり、町は全体として計画されるべきで、イギリスのあらゆる町(そして多かれ少なかれ、他国の町でも)のような混沌とした成長に任せられるべきではない。町は、花や樹や動物のように、成長のあらゆる段階で統一性と対称性と完全性を備えているべきであり、成長の結果としてその統一性が破壊されてはならず、むしろ成長がその統一性にもっと大きな目的を与えるようにならなくてはならない。対称性が破壊されてはならず、もっと完全な対称性を創り出さなくてはならない。初期の構造の完全性は、後の発展のさらに大きな完全性の一部となるべきなのだ。

原注:一般に、アメリカの都市は計画されていると思われている。これは事実ではあるが、きわめて不十分な意味においてでしかない。アメリカの都市はたしかに、複雑な迷路のような街路でできてはいないし、牛が描き出したかのような線形の道路もない。そしてアメリカの都市は、とても古い町いくつかをのぞけばどこでも、数日滞在すれば、だいたいは勝手がわかるようになる。しかしそれでも本当の意味でのデザインはほとんどないし、あってもきわめて粗雑な代物でしかない。一部の街路が造られて、それが都市の成長にともなって、単に延長されて繰り返され、その単調さはほとんど途切れることがない。ワシントンは、街路のレイアウトという意味ではすばらしい例外だ。でもこのワシントンですら、住民がすぐに自然にアクセスできるようにするといった視点ではデザインされていないし、公園が中心になく、学校などの建物も科学的な方法で配置されてはいない。

田園都市は計画されているのみならず、最新の現代的なニーズまで視野に入れたうえで計画されている。そして古い道具をつぎはぎで変更するよりも、新しい材料で新しい道具をつくりなおしたほうが、明らかに簡単だし、ふつうはずっと経済的であり、完全な満足を得やすい。経済性のこの面については、具体的な例で説明するのがいちばんいいだろう。そして非常に示唆的な一例がここに登場する。

原注:「ロンドンは混乱しきった成長をとげ、デザイン面での統一性は一切なく、建築活動が時代を追って必要になるにつれて、たまたま運良く土地を所有していた適当な人々の気まぐれな判断に任されてきた。時々、偉大な地主がいて、高い階級の住人を広場や庭園や引っ込んだ道などで誘致しようとして、ある一角をレイアウトする。そうした区画は、門や柵で通過交通を排除している。しかしそういう場合ですら、全体としてのロンドンのことは考えられていないし、中心的な大通りは造られていない。そしてその他のもっと数多くある小地主の場合、施主の唯一のデザインというのは、その土地にできるだけ多くの通りと建物を詰め込んで、そのまわりにあるものは一切無視して、オープンスペースや広い街路など一顧だにしないということだ。ロンドンの地図を注意して見れば、その成長過程でここにいかなる計画も一切なかったことがわかるし、都市の全住民の便宜やニーズ、あるいは尊厳や美しさといった配慮が、ほとんどなかったこともわかるだろう。」枢密顧問官 G.J.ショー・ルフェーブル、「ニューレビュー」、1891年、p.435

ロンドンでは、ホルボーンとストランドの間に新しい道路を通すという問題が、何年にもわたって検討されつづけていて、延々と計画が実施され、ロンドンの人々にすさまじいコストをかけている。

「ロンドンの街路地理がこのように変更されるたびに、貧困者が何千人も追い立てられる」――これは1898年7月6日の Daily Chronicle の引用だ――「そして何年にもわたり、すべての公共または準公共の計画は、そうした貧困者をなるべく多く転居させる費用負担を強いられてきた。これはまさにそうあるべきだ。しかしながら公共が実際にその現場にきて、実際に支払いをする段階になると、話がむずかしくなってくる。いまのケースでは、労働者人口三千人が移転しなくてはならない。問題の核心をさぐるうちに、その労働者のほとんどは雇用の面で、いまの住所と密接に結びついていることが判明し、だからかれらを1マイル以上遠くに移転させるのは困難だ、ということになる。結果としては、ロンドン市はかれらを移転させるのに、現金で一人あたり約100ポンド支払わなくてはならない――総額では300,000ポンドだ。一マイル移転してくれという依頼さえ不当だと思われる人々――市場のゴネ屋、その場を離れようとしない人々――の場合、コストはもっと高くなる。かれらは、この大計画自体によってクリアリングされた土地の一区画を必要とすることになるので、結果としてはかれらに260ポンドの立派な家屋を与え、つまり5、6人世帯に一軒1,400ポンドを渡すことになる。

数字を並べるだけでは、あまりピンとこないだろう。1,400ポンドといえば、住宅市場では、年100ポンド近い家賃に相当する。1,400ポンドあれば、ハムステッドに立派どころか豪勢な庭付きの家が買えてしまう。中流階級の上の方にいる人でも大喜びするような家だ。近場の郊外のどこでも、1,400ポンドあれば年収1,000ポンドの人が住まうような家が買える。もっと郊外の、市の事務員が列車で楽に通勤できるようなところまで行けば、1,400ポンドの家というのは大豪邸となる。」

しかしながら、妻と子供四人をかかえたコベントガーデンの哀れな労働者は、どれほど快適に暮らせるというのだろうか。1,400ポンドあっても、これはコベントガーデンではまっとうな快適さをもたらすものではないし、まして豪勢などほど遠い。「この労働者は、最低でも3階建ての住宅の、かなり狭い3部屋しかない、えらく小さな区分所有住宅に住むことになるだろう」。これを、最初から遠大な計画を慎重にたてた新地域で可能なことと比べてみよう。ロンドンで計画されているよりも広幅員の道路が、コスト的にはごくわずかな金額で敷設・建設されるし、1,400ポンドという金額も、一世帯に「最低でも3階建ての住宅の、かなり狭い3部屋しかない、えらく小さな区分所有住宅」を提供するかわりに、田園都市ではすてきな庭付きの快適な6部屋戸建て住宅を、7世帯に提供できる。そして同時に製造業者は専用の区域に立地するよう奨励されるので、各大黒柱は職場から歩いて通勤できるところに住めるのだ。

また、すべての町や都市が満たすように設計すべき、現代的なニーズがある――現代的な衛生観念の発展とともにあらわれたニーズで、近年では発明が急速に進展したことで加速されている。下水処理や雨水排水、上水、ガス、電信電話線、電灯線、動力伝達用の線、郵便用の気送管などは、必要不可欠とはいわないまでも、経済的なものと見なされるようになってきた。でも、これらが古い都市で経済性のもとだというなら、新しい都市でどれほどの経済性をもたらすか考えてほしい。白紙の上ならばその建設に最新の装置を使うのも簡単になるし、こうした地下共同溝が収容するサービスの数が増えるにつれて、共同溝のメリットも増大し続け、人々はそれを最大限に享受することができるようになる。 地下共同溝をつくる前に、かなり大きく深い溝を掘らなくてはならない(訳注:もちろん当時はシールド工法なんかないから、穴は上から掘るしかない)。これを掘るのに、最新の掘削機械が活用できる。古い町では、こういう機械の使用はとても迷惑かもしれないし、下手をすれば不可能かもしれない。だがこの田園都市では、蒸気の工夫たちは人々の住んでいるところには顔を出さず、かれらが共同溝を用意する工事を終えたあとで、人々がそこに住みにやってくるのだ。イギリスの人々が、まさに目の前の実例として、機械が最終的な国の便益だけでなく、人々の直接的で即座のメリットを生み出すために使えるということをまのあたりにできれば、すばらしいことではないか。しかもそのメリットを被るのが、機械を所有したり使ったりする人々だけでなく、その魔法のような支援によって職を得られる人にもメリットがおよぶことが示されれば、すばらしいことだろう。この国の人々、いやこの国に限らずほかの国の人々も、機械の大量使用が職を奪うだけではなく職を与える――労働にとってかわるだけでなく、労働を創り出す――そして人々を奴隷化するだけでなく、解放もしてくれるのだということも、現実の例から学んでくれる日がくれば、なんとすばらしいことか。

訳注:ここらへんの記述はもちろん、ラッダイト運動を念頭においている。

田園都市では、やるべき仕事はたくさんある。それは言うまでもない。さらに言うまでもなく、大量の家や工場が建設されるまでは、こうしたことの多くは実行不可能だし、穴がさっさと掘られて地下溝が完成し、工場や家屋が建設されて、電灯や電力がつけば、生産的で幸せな人々の故郷たるこの町もさっさと建設できるわけだし、他の人たちが他の町の建設にかかるのも早くなる。他の町は、この町と同じようにはならず、だんだんこの町よりずっと優れたものになるだろう。いまの機関車が、機械駆動の初期の粗雑な先駆物と比べてずっと優れているように。

いまやわれわれは、一定の歳入が田園都市では、通常の状況よりも莫大に大きな結果を生み出すのかという、説得力あふれる理由を4つ示したわけだ。

読者は読み進むうちに、これ以外の経済性にも気がつくことだろう。しかしおおまかな原理について論じて下地ができた以上、( 50,000ポンド という)推定額が十分かどうかを別章で検討する準備も、十分に整ったはずだ。

「ああ、国の運命を支配する者たちが、以下をわすれないでくれさえしたら――社会的な品位が失われているか、そもそも見つからないような、密集したむさくるしい集合住宅に住む極貧層にとって、あらゆる家庭的美徳を生み出す家庭への愛を育むのがいかに難しいかをわすれないでいてくれれば――幅の広い大通りや大邸宅からちょっと脇を見て、貧困のみが闊歩する脇道のどうしようもない住居を改善しようと努力さえしてくれれば――そうすれば多くの低い屋根は、真の意味で空を目指してのびることだろう。いま豪壮な高屋根が誇らしげにそびえ立つのは、罪と犯罪とおそろしい疫病のただなかからであり、これらをその対比によってあざ笑うためなのだ。タコ部屋や病院、牢獄からのうつろな声により、この真実は毎日のように説かれ、そして何年にもわたり宣言されてきたのだ。これは軽々しい問題ではない――卑しき労働階級からのさけびなどではない――水曜の晩に口笛を吹いて一蹴できるような、単なる人々の健康や快適さの問題ではない。国への愛は、家庭への愛から生まれ出るもの。そして、真の愛国者たるのはだれだろう、有事の際にあてになるのはどちらだろう――大地を崇拝し、その木々や流れや地面とそこで作られるものすべてを所有している者たちだろうか、それとも国を愛しつつも、その広い領土の一片たりとも我がものと宣言できぬ者たちだろうか?」――チャールズ・ディケンズ「古い奇妙な店」(1841)

一般読者にとってこの章をおもしろいものにするのはむずかしいか、あるいは不可能かもしれない。しかしながら、慎重に検討してもらえば、この章は本書の大きな論点の一つを十分に論証してくれるものだと思う。つまり、きちんと計画された町を農業地に建設したときの税・地代は、そうした自治体が通常は強制的に徴収する税金の中から工面して行うような公共工事を行い、その維持管理をするのに十分足りるだけのものとなる、という論点だ。

債券の利息を払い、用地の土地代用の積立金を積んで残る金額は、すでに年 50,000ポンド と推計されている(第3章の使途の表を見よ)。第4章で、田園都市における一定の支出が他とは比較にならないくらい生産的になることを示したので、こんどはもっと詳しい細部に踏み込むことにする。そうすれば本書が引き起こす各種の批判も、具体的なものをもとに議論ができるから、ここで提案しているような実験を用意する基盤としてもっと有意義になるだろう。

| 以下の解説参照 | 初期投資(ポンド) | 維持費と運転資金(ポンド) | |

|---|---|---|---|

| (A) | 街路25マイル(市街部)1マイル 4,000ポンド | 100,000 | 2,500 |

| (B) | 追加街路6マイル(農地部)1マイル 1,200ポンド | 7,200 | 350 |

| (C) | 環状鉄道と橋梁 5.5マイル、単価 3,000ポンド | 16,500 | 1,500(維持費のみ) |

| (D) | 6,400 児童または総人口の 1/5 が通う学校、1人あたり初期投資 12 ポンドで維持管理等 3ポンド | 76,800 | 19,200 |

| (E) | 市役所 | 10,000 | 2,000 |

| (F) | 市役所 | 10,000 | 600 |

| (G) | 美術館 | 10,000 | 600 |

| (H) | 公園、単価 50 ポンドで25 エーカー | 12,500 | 1,250 |

| (I) | 下水処理 | 20,000 | 1,000 |

| 小計 | 263,000 | 29,000 | |

| (K) | 263,000 ポンドの利息4.5% | 11,835 | |

| (L) | 債務30年返済用積立金 | 4,480 | |

| (M) | 敷地所在の自治体に支払う税金用の残金 | 4,685 | |

| 総計 | 50,000 | ||

上記の支出以外に、市場の建設、上水道、照明、路面電車など、収益を生む公共工事のためにかなりの初期投資が必要となる。しかしこういった支出項目は、ほぼ例外なしにたっぷりとした収益で報われるものであり、それが税収の助けとなる。したがってこれらはここでの計算に加える必要はない。

訳注:なぜ上記の表に (J) がないのかはよくわからない。

では上記の試算に含まれたほとんどの項目を個別に見ていこう。

この項目でまず理解すべき点は、人口増加に伴って新しい街路を造るコストは、ふつうは地主が負うことはないし、税収から支払われることもない、ということだ。それは通常、建物の施主が支払い、それを地方自治体が無料の贈り物として接収することになる。したがって、この 100,000ポンド のかなりの部分は、不要になるかもしれないのは明らかだろう。専門家ならまた、道路用地のコストは別のところで準備してあったことを覚えていてくれるはずだ。試算額が十分かどうかという問題を考えるなら、大通りの半分と、街路や通りの 1/3 は公園の性格を持つものと考えられるから、それを敷設して維持管理するコストは「公園」の費目で扱われることも留意してほしい。さらに道路の建設材料は近場で得られるはずだし、鉄道のおかげで道路からは激しい交通がなくなるために、あまり高価な舗装は必要ないかもしれないことも考えてほしい。

しかし、この 4,000ポンド というコストは、地下共同溝を作るなら(そしてそれはおそらく必要だろう)まちがいなく不足だ。しかし、以下のような考察から、わたしはこのコストは推計しないことにした。地下共同溝は、それが役にたつところでは、経済性をもたらすはずなのだ。水道やガス、電力幹線の敷設や補修で絶えず路面を掘り起こしたりしないから、道路の維持管理費は下がるし、ガスや水道などの漏れもすぐに見つかるようになるから、共同溝はコスト的に引き合う。だから共同溝のコストは、水道やガス、電気設備などのコストに含まれるべきだし、こういうサービスはほぼまちがいなく、それを建設する企業や協同組合にとっては歳入源となるのだ。

これらの道路は、幅がたった13メートル(40フィート)だし、1マイルあたり1,200ポンドで充分だろう。この場合、用地費は推計に含めなくてはいけない。

用地費はすでに別のところで手当されている(鉄道用地の議論を見よ)。維持管理にはもちろん、運転資金(たとえば機関車の費用など)は含まれていない。これをカバーするには、コストに基づいて商人たちに料金支払いを要求することが考えられる。道路の場合と同じく、こうしたコストが税・地代から支払えることを示すことで、わたしがそもそも証明しようとしていた以上のことが証明されているということは、留意していただきたい。わたしが証明しているのは、税・地代が地主地代をまかなうのに十分だというだけでなく(というのも、そういう目的の費用は賃料から支出されるのがふつうだからだ)、さらには自治体としての活動領域を大いに拡大するのにも十分だということなのだ。

ここで、この環状鉄道が商人にとって、自分の倉庫なり工場なりから物資を輸送する費用を節約してくれるだけでなく、鉄道会社からのリベートを得るためにも役にたつことを指摘しておくといいだろう。1894年の鉄道運河料金法の第4条によると、以下のように定められている:

「商品が鉄道会社によって、その鉄道会社の所有ではない支線や分岐線で配送されて鉄道会社とその商品の発送者または受取人との間で、その発送人なり受取人なりに化された料金についての割引やリベートについて紛争が生じた場合には、鉄道会社が鉄道駅の保管サービスや終着駅サービスを提供しない場合については、公正かつ正当な割引やリベートの水準として何が正当であるかについてヒアリングを実施して決断する権限は鉄道運河コミッショナーが保有する」

学校生徒一人あたり12ポンドという試算は、ほんの数年前(1892年)にロンドン学校委員会において、学校の建築、設計、工事監理、さらには内装や外装費用の一人あたりコストに相当するものだ。そしてこの金額で、ロンドンよりはるかに優れた建物が建てられることは、だれでもわかるはずだ。敷地の節約についてはすでに述べたが、ロンドンでは児童一人あたりの敷地費用は 6.58 ポンド(訳注:原文は6ポンド11シリング10ペンス)だということは述べておこう。

この試算がいかに十分かを示すためには、イーストボーンで私企業が建てようとしている学校のコストを見てやることができる。この学校は「学校委員会に手を触れさせない」ことを狙って建てられており、定員 400 児童で 2,500 ポンドと推計されている。これは田園都市の試算で、一人あたりの学校コスト合計の半分よりちょっと多い程度のものだ。

維持管理コスト、児童一人あたり 3 ポンドというのはたぶん充分な額だろう。教育協議会の委員会報告、1896-7、c.8545で、イングランドとウェールズにおける「実際の平均就学学生一人あたり支出」は 2.6 ポンド(2ポンド11シリング11.5ペンス)となっていることからもそう判断できる。さらに述べておくべきこととして、この試算では教育費用はすべて田園都市が負担することになっているけれど、実はそのかなりの部分は、ふつうは国の大蔵省が負担するものだ、という点がある。前出の報告書によると、イングランドとウェールズにおける、実際の平均就学学生一人あたり歳入は、1.06 ポンドだが、田園都市ではこれが 3 ポンドだ。したがってここでもわたしは、そもそも証明しようとした以上のことを証明しているわけだ。

さまざまな公共事業の試算は、専門的な監理と建築家やエンジニア、教師などの監督費用もカバーするものと想定されている。この費目での維持管理と運転資金 2,000 ポンドは、それぞれ個別の費目でカバーされている以外の市の職員や、係官の給料と、臨時支出だけをカバーするものである。

たいがいの場合、後者は税収入以外の資金源で作られることが多いし、前者もそういうケースがめずらしくない。したがってここでもまた、わたしは、必要以上に自分の主張を証明してしていることになる。

この費目は、事業全体が完全に良好な財務状況になるまでは発生しないし、公園の空間はかなりの期間にわたって農業地として歳入源になることも考えられる。さらに、公園空間のかなりの部分は、自然状態のままで残されることになるだろう。公園空間のうち、40エーカー(16ha)は道路の植栽部分だが、街路樹や茂みの移植は大した費用はかからない。また、公園空間のかなりの部分はクリケット場や芝テニスコートなどの競技場として確保され、こうした公共のグラウンドを使うクラブに対し、それらの整備費用についてある程度負担を求めてもいいだろう。これはほかのところでふつうに行われていることだ。

この点について言うべきことはすべて、第1章と第2章で述べた。

これまで扱ってきた公共事業の建設に必要な資金は、金利 4.5% で借り入れる予定となっている。ここで起きる問題は――第4章で一部とりあげた問題だが――「B」債券で融資する人々は、どのような担保を得られるのだろうか、ということだ。

わたしの答えは3つある。

訳注:これは事業がもうからないと言っているのではない。ハイリスク・ハイリターンの原則をもとに、投資リスクが低いから3%でもみんなが喜んで投資するくらい安全なのだ、という話をしている。

積立金は、負債を30年で完済するためのものだが、これほど長期にわたる事業のために地方自治体がふつうは提供するものと比べて、条件はきわめてよい。地方自治体の行政府は、もっと長期にわたる元金返済積立金を持った債券発行をしょっちゅう認めている。さらに、敷地の土地代についての積立金はすでに別のところで確保してあることもお忘れなく(第4章の積立金の説明を見よ)。

田園都市のスキームが、外の所在地方自治体のリソースにかける負担がきわめて少ないのは、いずれわかるだろう。道路や下水、学校、公園、図書館などは、この新しい「自治体」の資金をもとに作られる。現在この敷地にいる農業者にとっては、このスキーム全体は「税負担援助」のような存在となるはずだ。というのも、税金というのは公共事業のために徴収されるものなのだから、税収から新規に求められる支出がほとんどかまったくないのに、納税者の数は大幅に増える以上、一人あたりの税金はどうしたって下がるしかないからだ。

しかしながら、田園都市のような自発的組織が代替できない機能もあることも、わすれてはいない。たとえば警察や、貧困者救済の措置などだ。後者については、このスキーム全体によって、そうした目的での徴税は不要になるはずだ。田園都市は、最悪でも用地費の支払いが完全に終わった時点以降では、物いりな高齢市民全員のための年金を提供するからだ。一方で田園都市は、その発端から慈善事業はめいっぱい行う。様々な機関のために合計12haの敷地を確保してあるし、いずれはそうした機関の維持運営コストもすべて負担するようになるのはまちがいない。

警察のための徴税となると、町に30,000人の市民が入居することで、それが大して増えることがあるとは考えられない。この30,000人はほとんどが法を遵守する階級に属している。というのも、地主はたった一人しかいないし、その一人というのはこのコミュニティ全体なのだ。したがって、警察の介入をしょっちゅう必要とするような環境ができあがるのを防ぐのは、大して難しくないはずだからだ。(第7章を見よ。)

この田園都市の住民が、得られるメリットとの比較に基づいて喜んで提供するはずの税・地代が、十分すぎるくらいに潤沢なものであるというわたしの主張は、これでいまや完全に証明されたものと思う。この税・地代によって、(1) 担保債券の利息という形で地主地代を支払い、(2) 地主地代をいずれ完全に不要にするための積立金を用意し、(3) 議会立法によって強制的に徴税することなしに、町の行政区としてのニーズに応えられる――つまりコミュニティ自体が地主として保有する強大な力だけに頼ってそれができる、とうことを示せたはずだ。

もし、ここまでですでに到達した結論――つまりここで提案された実験が、きわめて効率の高い労働と資本の支出を行える場となるということ――が、通常は税収から支出される費目について確実なものだとすると、その結論はまた路面電車や照明、上水道などについても、同じくらい確実なものであるはずだと考えられる。これらは、行政区によって運営されたときにはふつう歳入源となって、納税者にとっては税金を軽くすることで負担の軽減となる事業だ。そして、こうした事業からの見こみ収益については、歳入の検討で一切何も追加していないので、支出のほうでも一切試算は行わないものとする。

「都市生活の現在の邪悪は、一時的なものだし修正可能だ。スラムの廃止とそこに巣くうウィルスの破壊は、沼地の干拓と、そこに潜む瘴気の完全な一掃と同じくらい実現可能なこと。現代都市における大量の人々を取り巻く条件や状況は、肉体面でも精神面でも道徳的な性質面でも、最高の発展をもたらすような形で、かれらのニーズに応えるように調整できる。現代都市の問題と称されるものは、一つの中心的な問題のさまざまな段階に過ぎない。その問題とは、『都市住民の福祉に一番完全に適合した環境とはどのようなものか』というものだ。そして、こうした問題のすべてについて、学問は取り組んで答えを出せる。現代都市の科学――人口密度の高いグループにおける共通の懸案事項の秩序化の科学――は、さまざまな分野の理論的知識や実践的知識を活用したものになる。管理学、統計学、工学や技術科学、衛生学、教育、社会、道徳学などがそこに含まれる。この都市行政ということばを、コミュニティのあらゆるできごとや利害をすべて秩序化するといういちばん広い意味で使い、さらには都市生活を偉大な社会的事実として喜んで合理的に受け入れるためには、大都市の住民として人々を結びつける合法的な利害を共有する人々の福祉を高めるように都市行政が努めることを要求しているのだということを理解するなら、本書が書かれた視点も理解できるだろう」――アルバート・ショー『大英帝国における自治体政府』(1859)

第4章と5章では、運営委員会の使える資金をとりあげて、信託財産管理者が町の地主としての権限を行使して徴収する税・地代が、以下の目的に十分足りるだけのものだということを示そうとした。そしてそれは成功したと信じる。それらの目的とは:(1) 敷地を購入するときの担保付き債券の金利を支払う。(2) 比較的はやい時期に、コミュニティがそうした債券の金利負担から免れるようになるための積立金を提供する。(3) 運営委員会として、ほかのところでは強制的に徴収される税金を使って実施されるような事業を実施すること。

ここで生じるのがきわめて重要な問題で、それは自治体機関はどこまで拡大すべきなのか、そしてそれが民間企業に対してどこまで優先されるべきかということだ。われわれはすでに、ここで支持されている実験が、ほかの数々の社会実験の場合とはちがって――産業の完全な公共所有や民間企業の廃止などは行わない、ということを、読めばわかるような形で述べてきた。しかしながら、コントロールやマネジメントの面で、公共と民間の間の一線を決める原則とはなんだろう。ジョセフ・チェンバレン氏はこう語っている。「自治体活動の真の領域は、コミュニティが個人よりも上手に実施できることに限られる」。まさにその通りだが、これは自明であり、これだけではわれわれは少しも先へ進めない。というのも、問題になっているのは、そのコミュニティが個人よりも上手にできることというのが、具体的には何なのか、ということだからだ。そしてこの問題の答えをさがそうとすると、真っ向から対立する見方が二つ見つかる――一つは社会主義者の視点で、富の生産と分配のあらゆる段階はコミュニティが行うのが最適である、と言う。もう一つは個人主義者の視点で、そういうことは個人に任せておくのがいちばんいい、と言う。しかしながら本当の答えは、この両極端のいずれで見つかるものでもなく、実験によって探し求め、そしてコミュニティごとに、あるいは時代ごとにちがうものなのだろう。自治体機関の知性と誠実さが増大し、中央政府からの自立性が高まれば、自治体活動はかなり広い領域にまで広がることになるかもしれない――特に自治体の所有する土地においては――そしてそれでいて、この自治体はがっちりした独占を主張したりはせず、組み合わせによる最大限の権利が存在することになるかもしれない。

これを念頭においたうえで、田園都市の自治体は最初のうちは慎重に運営され、あまり手を広げすぎないようにする。運営委員会が何もかもやろうとするなら、自治体として公共事業の必要資金を捻出する苦労もずっと大きくなってしまう。そして最終的に発行される募集趣意書では、信託されたお金でこの協同組合が何をするのか、はっきりと記述されることになる。その事業範囲は、経験的に自治体が個人よりも上手にできると証明されたもの以外はほとんど含まないはずだ。これまた言わずもがなだが、入居者側としても、支払う「税・地代」が何に使われるのかをきちんと理解できたら、適切な「税・地代」を支払う意欲もずっと高くなるだろう。そしてこれがきちんとできたら、自治体機関の活動範囲をもっと適切に広げるときだって、困難はほとんどないだろう。

すると、自治体機関がカバーすべき領域は何かという問いに対するわれわれの答えは、次のようになる。その範囲は、入居者たちが税・地代をどれだけ喜んで支払ってくれるかという点だけによって決定され、そして自治体による事業が効率よく誠実に行われるにつれて、その割合は高まり、それが低効率で不誠実に行われれば、その割合は低下するわけだ。

たとえば入居者たちが、最近「税・地代」として支払ったほんのわずかな追加の負担で、自治体があらゆる用途のためのすばらしい水道供給をしたと認識したとしよう。そしてこんな少額負担でこんな優れた成果が出るというのは、営利目的の民間企業ではとても実現不可能なことだと納得したとしよう。この場合、入居者たちは、公共事業で有望そうな実験をもっとやらせてもいいと思うだろうし、むしろやってくれと熱望することだろう。

この点で、田園都市の敷地というのは、ボフィン夫妻の有名なアパートのようなものだと考えてもいいかもしれない。このアパートというのは、ディケンズの読者であればご存じだろうが、一方は「ファッションに手練れの」ボフィン夫人の趣味にしたがって内装がしつらえられ、反対側はボフィン氏が大いにお気に召した、がっちりした快適さの考え方に基づいてしつらえられていた。でも両者とも、もしボフィン氏のほうがファッション面で「最先端」になったら、ボフィン夫人のカーペットはだんだん「派手さを控え」、一方でボフィン夫人が「あまりファッションに手練れでなくなったら」、ボフィン氏のカーペットのほうが「派手さを増す」、という点についてはしっかり合意してあった。同じように、田園都市でも、住民たちが事業の点で「手練れ」になったら、自治体は「派手さを控え」、住民たちが事業の点で「手練れで」なくなったら、自治体は「派手さを増す」わけだ。だからこのためあらゆる時点で、自治体職員と非自治体労働者の職の比率は、公共事業に伴う公共行政の技能と誠実さを反映したものになる。

しかし田園都市の行政は、あまりに大きな事業領域に手を出そうという試みには顔をそむけると同時に、各行政サービスの部門ごとの責任が、その部門担当者に直接負わされるように組織の枠組みを整える。そうすれば、膨大な中央組織に責任が漠然と負わされているために、実質的に責任の所在が見えなくなってしまうようなこともない。責任の所在があいまいだと、市民としては、もれや摩擦がどこで生じているのかを見きわめにくくなってしまう。

この組織方法は、大規模でしっかりした企業をモデルにしている。こういう企業は、さまざまな部に分かれていて、各部は自分たちの存続をきちんと正当化できるよう求められる――そして職員はその事業についての一般知識に基づいて選ばれるのではなく、その部の仕事についての専門性に基づいて選ばれる。

運営委員会は以下の2つで構成される。

この評議会(またはその評議員たち)は、コミュニティから田園都市の唯一の地主としての権利と力を託されている。入居者たちから受け取った税・地代はすべて(地主地代と積立金の分を差し引いてから)この財務部門に入るし、さまざまな自治体の公共事業からくる利益もここに入る。そしてその収入は、すでに見たように、強制的な徴税に頼らなくてもすべての公共としての義務を果たすのに十分な金額だ。

読み進んでもらえればわかるが、中央評議会の持つ権限は、ほかの自治体が持つ権限よりも大きい。既存の自治体のほとんどは、議会による立法に基づいて明示的に委譲された権限だけを行使できるのに対し、田園都市の中央評議会はコモンローのもとで地主が行使できる、もっと大きな権利や権限や特権を、人々になりかわって行使できるからだ。土地の個人所有者は、ご近所の迷惑にならない限り、その土地や、そこからの収益を自分の好きなようにできる。ところが、議会の立法に基づいて土地を買ったり徴税権を獲得したりする公共体は、その土地や税収を、立法で明記された目的にしか使えない。田園都市はずっと優れた立場にある。準公共主体なのに個人地主の権限を持つことで、他の自治体が持つよりも人々の意志を実現するための権限が大幅に拡大し、地方自治の問題の大部分がこれで解決されるからだ。

でも中央評議会は、大きな権限を持つけれど、管理運営上の便宜からその多くを様々な部に委託する。ただしその際には、次の責任は自分で留保する。

各種の部は、次のような部門に分類できる。

この部門は、以下の小部門で構成される。

税・地代はすべて(地主地代と積立金の分を差し引いてから)この財務部に入る。そしてここから、中央評議会の審議に基づいて各部への必要額が支出される。

この部は、入居希望者からの申請書を一括して受け付けて、支払われるべき税・地代を決定する――しかしながら、こうした税・地代はこの部が勝手に決めるのではなく、別の評価委員会群が採用した基本原則に基づいて決められる――本当の決定要因は、平均的な入居者(この個人は評価委員会が「仮想的入居者」と呼ぶものだ)が喜んで支払う金額である。

この部は、借地が認められる際の条件や、中央評議会が交わし締結すべき契約の内容について決定する。

この部は、地主としての権限の範囲内で、自治体としての監査にかかわる合理的な責務を果たす。その責務の多くは、自治体の入居者たちとの間でお互いに合意されたものとなる。

この部門は、以下の部で構成される――この中の一部は、後になってから創設されるものだ。

この部門も、各種の小部門で構成される。

委員は(男でも女でもいい)税・地代の支払い者によって、一つ以上の部を管轄するように選出され、そして各部の部長と副部長が中央評議会を構成する。

このような組織のもとでは、コミュニティはその公僕の仕事をきちんと推計するきわめて有効な手段を持つことになると考えられている。そして選挙時にも、目の前の争点が明確にはっきりとわかるだろう。候補者たちは立候補するときにも、地方政策のありとあらゆる面にわたる101問について、考え方を提示しなくてもすむようになる。どうせそうしたことの多くについては、かれらとしてもはっきりした考えは持っていないし、多くはかれらの任期中にもちあがってもこない問題のはずなのだ。かれらは単に、ある特定の問題か問題群についてだけ意見を述べればいい。町の福祉に直接結びついた、選挙民にとって火急の重要性を持つ点についてのみ、しっかりした考えを述べればいいことになる。

前章で、公共事業と民間事業との間にはっきりした一線を引くことはできない、ということを見た。公共についても民間についても「ここまではきてもよろしいが、ここから先はきてはならぬ」とはっきり決めることはできないのだ。そして絶えず変化をつづけるというこの問題の性質は、田園都市の産業生活検討において、完全に公共でもなければ完全に民間でもない、いわば「準公共」ともいうべき事業を参照して考えると有益だろう。

既存の自治体で、いちばん信頼できる歳入源は、いわゆる「公共市場」だ。しかしこうした市場は、公共公園や公共図書館、上水道など、公共用地で公共職員により公共の費用を使って、純粋に公共的なメリットを高めるために実施される事業など、完全な意味での公共事業ではまったくない。逆にわれわれの通称「公共市場」はほとんどの場合、民間の個人たちが運営し、かれらが自分の占有する建物の部分について料金を支払い、そしてわずかな点をのぞいては自治体の指図を受けず、そこから挙がる収益はさまざまなディーラーが享受するのである。したがって市場は準公共事業と呼ぶのがふさわしい。

本来はこの問題にはほとんど触れなくていいはずなのだが、田園都市の主要な特徴となる準公共事業の一形態に、この話は自然とつながっていくのである。この準公共事業は、水晶宮で見つかる。もしご記憶でなければ、これは広いアーケードで、中央公園を取り囲み、田園都市で販売されている最も魅力的な商品が展示されていて、しかもこれは大ショッピングセンターであると同時に冬の温室にもなっているため、市民たちのリゾートとしていちばんお気に入りに場所の一つとなっている。店舗での商売は自治体が実施するのではなく、さまざまな個人や集団が行うが、商人の数は現地の裁量の原則に任せて制限されている。

このシステムを採用するための考慮事項は、一方では製造業者と、もう一方では街に呼ばれる流通業者や商店主の場合の差から生じている。だからたとえばブーツ製造業者の場合、町の人たちがブーツの常客になってくれるのはありがたいだろうけれど、でも町に依存しきっているわけではぜんぜんない。かれの製品は全世界に販売される。だからかれとしては、地域内のブーツ製造業者の数を特に制限したいと思うことは、ほとんどないはずだ。逆に、その種の制限があったら、メリットよりもデメリットのほうが大きいだろう。製造業者は、同業者が近郊にいてくれるのを好むほうが多い。そうすれば、男女の熟練労働者の選択肢もずっと広くなる。そしてその労働者たちもそのほうが、雇い主を選べるからありがたいのだ。

でも商店や店舗となると、話はまったくちがってくる。田園都市で、たとえば布地店を開こうとしている個人なり組織なりは、競合相手の数を制限するための取り決めがないかどうか、是非とも知りたがるだろう。その店は町や近郊との取引にほぼ完全に依存するからだ。民間の地主も、土地を開発するときには、商店テナントと取り決めを交わすことがよくある。同じ敷地で営業を開始する同業者たちの洪水に埋もれてしまうのを防ぐためのものだ。

だから問題は、以下のような条件を同時に満たす、適切な取り決めをどういうふうに作るか、ということになるだろう。

これらの結果はすべて、簡単な措置一つで確保できる。そしてこの措置で、競争は活発な力ではなく、潜在的な力となって、こちらの意図にあわせて活躍させたり寝かせておいたりできるようになる。その使い方は、すでに述べたとおり現地の裁量の原理を適用することになる。

説明しよう。田園都市は唯一の地主だ。だから、テナント候補――ここでは布地や装飾品を扱う協同組合か個人商人だとしよう――に対して大アーケード(水晶宮)における長期リースを、一定の年間税地代で提供できる。そしてそのテナントに対し、田園都市は実質的にこう言えるのだ:

「この敷地は、その区でわれわれがあなたの業種の店舗に対して今のところ貸そうと思っている唯一の敷地です。でもこのアーケードは、町と区の大ショッピングセンターであり、町の製造業者が自分の製品を展示する常設展示場でもありますが、同時に夏期と冬期の温室でもあるのです。したがってこのアーケードがカバーする面積は、まとな大きさにとどめられた商店や店舗用に必要とされる面積よりずっと大きいものです。

さて、あなたがこの町の人たちに満足を与えつづける限りは、こうしたレクリエーション目的の用地があなたと同じ業種の事業者に貸し出されることはありません。でも、独占を予防する必要があります。したがってもし市民があなたの商売のやり方に不服を感じて、競争力をあなたに対立するように作用させるべきだと望んだら、一定数の同意さえ得られれば、アーケード内の必要な空間が対抗商店を開くのに望ましいと自治体が判断した業者に割り当てられますよ」

この取り決めのもとでは、商人はその顧客の人気が必須となる。もし高すぎる値段をふっかけたら、もし商品の品質をごまかしたら、もし労働時間や賃金などの面で従業員に適切な処遇を与えなかったら、かれは自分の顧客の人気を失うという多大なリスクを冒すことになる。そして町の人々は、かれについてどう思っているかを表現するきわめて強力な手段を手に入れることになる。市民は、あっさりとその業種に新規の競合相手を招き入れればいい。でも一方で、商人がその機能を賢明かつ上手に実行すれば、その善意はお客の人気という堅実な基盤に支えられて、保護されることになる。

したがって商人が手にするメリットは莫大なものとなる。ほかの町では、なんの警告もなしに同業種の競合相手がいつ何時参入してくるやらわかったものではない。それはまさに、シーズン中に売り切らなければ大幅な赤字にして処分するしかないような、高価な商品を仕入れた直後かもしれないのだ。ところが田園都市では、こうした危険については十分に通知がくる――準備をしたり、あるいはそれを回避したりさえする時間がある。

さらにコミュニティのメンバーは、商人に道理をわからせる以外の目的で競合をその分野に持ち込むことに興味がないばかりか、そうした競合をなるべく後ろに追いやっておくほうが、利害の面でいちばんいいのだ。もし競争の炎が商人を苦しめるなら、町の住人たちもいっしょに苦しむしかない。ほかの目的で使ったほうがずっといい空間を失うことになる――最初の商人が、可能なら提供したであろうものより高い価格を支払うことになるし、自治体サービスを一つでなく二つの商人に提供しなくてはならず、一方で競合二店舗は、最初の商人ほどには多額の税・地代を支払えない。というのも多くの場合、競争の結果として、どうしても商人は価格をあげざるを得なくなるからだ。

訳注:ここらへんの議論は、経済学的にはかなりナンセンス。需要が完全に一定と仮定して、さらにいろいろ変な条件をつけないとこういう話にはならないはず。

つまりA.は一日 400 リットル(原文は 400 ガロンだから、この 1.14 倍)の牛乳を売って、仮に経費を支払って、そこそこの生活ができる稼ぎを得て、顧客に対しては1リットル 0.015 ポンド(訳注:原文は1クォート4ペンス。イギリスの1クォートは1.14リットル(アメリカではちがうんだ、これがまた)で、4ペンスは0.167ポンドだから、帳尻的にはほぼ同じ。)くらいで牛乳を販売できる。でも、競合相手が参入すると、A.が収支をあわせるためには、1リットル0.015ポンドで売れるのは、水で薄めた牛乳になってしまう。したがって店舗の競合は、どうしても競合相手に被害を及ぼすだけでなく、価格は横ばいかかえって高くなってしまうので、実質賃金も下がることになる。

原注:「ニール氏(『協力の経済学』)の計算によると、ロンドンの主要小売業22業種で、独立商店が41,735軒ある。この業種それぞれについて648店舗あるとすると――これは 1 ha あたり 5 軒で、最寄りの店にいくのにだれも 400m 以上歩かなくていい。これで商店総数は14,256軒になる。この供給が十分だとすれば、ロンドンには実際に必要とされている100軒に対して、251軒の店がある勘定となる。現在、小売業で無駄に雇われている資本や労働が解放されて別の仕事にまわされたら、国全体としての繁栄度はずっと増えるはずだ」A. & M. P. マーシャル『産業の経済学』第IX章10節。

この現地裁量の方式では、町の商人たち――協同組合だろうと個人商人だろうと――は、厳密な法律上はさておき、とても本来の意味で公僕となる。でも、お役所主義の縦割り方式にはしばられないし、完全な創業の権利や権限を持っている。公僕に近いというのは、ガチガチで融通のきかない規則への文字通りの服従を言うのではなく、その支持基盤の人々の願望を予測し、趣味を予想して、さらにはビジネスマン、ビジネスウーマンとしての誠実さや仁義を通じて人気を勝ち取り維持するという意味でのことだ。すべての商人と同じく、ある程度のリスクは取らなくてはならないし、そのリターンとしては、給料ではなく儲けが得られることになる。でもほかの、競争がチェックされずにコントロールもされないところに比べて、リスクははるかに小さいし、投資に対する年間収益は、かえって大きいかもしれない。ほかのところよりもずっと低い値段で販売することさえできるかもしれないし、それでも確実な取引があって、需要をとても正確に計れるから、資本の回転率もきわめて高くなるだろう。また運転資金も、とんでもなく少額ですむ。顧客に対して宣伝をしなくてもいい。もちろん目新しい商品について通知はするだろうけれど、顧客を確保したり、他のところに流れたりしないようにするために、商人がしばしば行うあの努力とお金の無駄遣いは、まるで必要なくなる。

そしてある意味で公僕となるのは各商人だけでなく、商人の従業員たちもそうなる。商人たちが、従業員を雇ったりクビにしたりする全権を持っているのは事実だ。でもそれが気まぐれだったりあまりにきびしかったりすれば、給料が十分でなかったり、待遇がひどかったりすれば、その他の点では非のうちどころのない公僕であっても、まちがいなく顧客の大半の支持を失うリスクを冒すことになる。一方で、利益の共有のお手本を示してくれれば、これが習慣化されて、主人と従僕という区別は次第に失われて、やがてみんな共同運営者となるかもしれない。

原注:この現地裁量の原則は、通常は流通系の業種に適用されるが、生産部門でも部分的に適用できるかもしれない。パン製造や洗濯業は主に近郊の取引に頼っているので、ある程度注意を払えばこの原則を適用できる例かもしれない。こうした業種ほどしっかりした監督とコントロールが必要な業種はないようだし、これらほど健康に直接関係した業種もない。自治体のパン製造や洗濯業者に対しては、こうした議論を協力に適用すべき理由があるといえる。そしてコミュニティがこうして産業をコントロールするなら、それはその産業をコミュニティが所有する道半ばといえる。コミュニティ所有のほうが望ましくて実現可能だと証明されれば、それも行われるだろう。

店舗営業に適用されるこの現地裁量の原則は、ビジネスライクなだけでなく、現在しぼられている汗まみれの過酷労働に対し、公共の良心を表明するための機会を与えてくれる。現在では、効果的にこの新たな衝動に対処するにはどうすればいいかほとんどわかっていない。このためにロンドンでは数年前に消費者連盟が設立された。その目的は、名前から想像されるように消費大衆を悪質な生産者から守ることではなく、汗みどろで過労の生産者たちを、安さを求めて騒ぎ立てすぎる消費大衆から守ることだった。

この連盟のねらいは、この汗みどろの過酷な労働に対して公共が嫌悪と憎悪を示せるように、連盟が慎重に編纂した情報を提供して、過酷な労働を使った製品を細かく避けられるよう助けることだった。しかしながら、こうした消費者連盟が行ったような動きは、店主の協力がなければほとんど有効性を持たない。自分の購入するありとあらゆる商品について、それがどこからきたのかを調べようとするなどというのは、よほど熱心な過酷労働反対者だけだろう。

そして商店主は、通常の条件下ではそんな情報を与えたいなどとは思わないし、自分の売っている商品が「公正な」条件で生産されたかどうか保証したいとも思わない。すでに販売業者が過密に存在している大都市に商店を構え、しかも過酷労働を減らすためにその店を出すなんて、失敗するに決まっている。でもこの田園都市では、この面での公共の良心を表明するすばらしい機会が与えられるし、どんな商店主も敢えて「過酷労働商品」を売ろうとはしないだろうと期待する。

さらに「現地裁量」という言葉がきわめて密接にむすびついている問題がもう一つあって、それをここで扱える。ここで言っているのは、禁酒法の問題だ。ここで、田園都市の自治体は、唯一の地主としての立場上、酒類の販売について考えられる限り最高にきびしい方法で対処する力を持っていることは理解されよう。自分の所有地には酒場(パブ)を開く許可を与えない地主がたくさんいるのはよく知られているし、田園都市の地主――つまり市民自身――も、そういう方向性をとることもできなくはない。が、それは賢明なことだろうか。わたしはそうは思わない。まずそうした制限は、節度ある飲酒者たちというきわめて多数の増大しつつある集団を排除することになってしまう。さらには、アルコール使用の面であまり節度はない人でも、それを田園都市の健全な影響下に置くことで更正させようという考え方がある。そういう人々も排除されてしまうことになるからだ。

酒場(パブ)、またはそれに類するものは、こうしたコミュニティでは人々のためになる競合がたくさんあるのだ。ところが大都市では、安上がりで理性ある娯楽がほとんどないために、酒場の独壇場となってしまう。したがって禁酒法改革の方向での実験としては、酒類の販売が停止されるよりも、しかるべき規制のもとで許可されるほうが価値が高いだろう。規制の下で許可すれば、禁酒に向かう方向での影響は、もっと自然で健康な生活への変化となってはっきりわかる。でも完全に禁止されてしまえば、禁止によって酒の販売がある小さな区域から完全には排除されても、他での悪影響を強化するだけかもしれないという議論を証明することになるだけだ。現在、この議論を否定する人はだれもいない。

しかし、コミュニティはもちろん、酒類販売免許を持った酒場の不必要な増殖を防ぐようになるだろうし、禁酒法改革者の提案する、もっと穏健な手法のどれであっても自由に採用できるようになる。自治体機関自ら酒類販売を行って、その収益を税の軽減にあてることもできるだろう。コミュニティの歳入をそのような形で生み出すのは望ましくないと反対する勢力も強い。だから、その歳入はすべて、酒類販売と競合するような使途に向けるか、あるいはアルコール中毒になった人々のために病院をつくって、酒の悪影響を最小化するほうがいいかもしれない。この点や、関連するすべての点について、わたしは現実的な提案を持った人々の発言を招きたい。そして田園都市は小さな町ではあるけれど、それぞれの区で、見込みのありそうな提案を別々に試してみるというのも、現実性はあるかもしれない。

あらゆる進歩的なコミュニティの中には、コミュニティが集合的に保有したり示したりするよりもずっと高い水準の公共心や公共的事業を持つような、社会や組織が必ず存在する。おそらく、あるコミュニティの政府は、そのコミュニティが要求して強制する平均的な感覚以上の高みに出ることはできないし、それ以上の水準で活動することもできないのだろう。そして、国や自治体組織の活動が、平均より高い社会的な責務の理想を抱いた成員たちの活動によって、啓発されたり加速されたりするならば、その社会の福祉に大いに貢献することになるだろう。

原注:「ある社会で、新たな真理の旗を把握するだけの勇気を持ち、それを未踏の荒れた道中でも抱きつづけるだけの忍耐力を持つ者は、ほんの一部だけだ。(中略)その時代のいちばん先進的な思索知性がようやく理解し始めたような、新しい考え方や新しい行動の制約下に、コミュニティ丸ごと置こうとするなどというのは――これが実現可能だとしても、生活は相当なまでに非現実的なものとなり、社会的な崩壊への道を急ぐに等しい。(中略)新しい社会国家がある考え方を確立するには、その考え方を抱く人々が、それを公然と語り、それに対して心底から有効な形で従うことが不可欠なのだ」――ジョン・モーレイ氏『妥協について』第 V 章。

そしてそれは、田園都市にもあてはまるだろう。最初のうちはコミュニティ全体どころか、コミュニティの多数派すらその重要性を理解せず、また採用すべきと考えないような、そんな公共サービスの機会がたくさん見つかるはずだ。そういう公共サービスは、だから自治体がやってくれるのを期待しても無駄だ。でも、社会の福祉を重要視する人々は、この都市の自由な空気の中で、いつでも自己責任で実験できるし、それによって一般の良心を加速して、一般の理解を拡大することができるようになる。

この本が描き出している実験全体が、まさにこのような性格のものだ。これはパイオニア的な仕事で、土地共有の経済的、衛生的、社会的なメリットについて、ただのご立派な意見にとどまらない現実的な信念を持ち、したがってそうしたメリットが国の歳出という最大のレベルで確保せよと提案するだけでは飽きたらずに、十分な数の同じ精神の持ち主たちにすぐにでも加わって、自分たちの信念に形と実体を与えようと熱望している人々によって実行されるものだ。

そして国にとってのこの実験全体にあたるものが、田園都市や社会一般にとっては、ここで「自治体支援」活動と名付けるものだ。田園都市の実験全体が、この国をもっと公正で改善された土地保有方式へと導き、町づくりについてもっと常識的な見方をさせるためのものであるように、田園都市における各種の自治体支援活動は、町の福祉を向上させるための事業を先導する用意があっても、その計画やスキームを中央評議会に採用させるのにはまだ成功していない人々によって実行される。

各種のフィランソロフィー団体や慈善団体、宗教組織、教育組織などが、こうした自治体支援や国家支援組織の集団の中で、非常に大きな部分を占めることになる。これらについてはすでに触れたし、その性質や目的はよく知られている。でも、もっと厳密に福祉の物質面だけを扱う組織、たとえば銀行や建築協会なども、この中に含まれるだろう。

ペニー・バンクの創設者たちが、郵便貯金銀行への道を開いたように、田園都市をつくりあげる実験を慎重に調べた者たちのなかから、ペニー・バンクのように創設者の利益ではなくコミュニティ全体の福祉を目指す銀行が、どれほど役に立つかを見て取る人が出るかもしれない。そういう銀行は、その純収益の総額か、あるいは一定の利益率以上の利益を自治体の財務局に払い込んで、町の当局に対して、有益で全般に危ういところがない使途については、その払い込み分を使う権限を与えるようなことができるだろう。

また、人々の住宅建設作業の面でも、自治体支援活動の範囲は広い。自治体としては、この仕事を引き受けるとあまりに手を広げすぎていることになる。少なくとも最初の段階ではそうだ。たっぷり資金を持った自治体として、そういう方向がいかに望ましいことだとされても、それは経験的に正当化される道からはずれすぎることになるだろう。

しかしこの自治体は、人々が明るく美しい家を建てられるように、さまざまに手を尽くしてきた。地域の中では、一切の過密をうまく廃しているので、既存都市では解決不可能な問題が解決できている。地代と税金の年平均6ポンドだけで、十分に広い敷地を提供している。ここまでやった以上、自治体としては経験豊かな自治体改革者の警告には耳を貸すだろう。自治体事業拡大の願望は疑い得ないこの人物(ジョン・バーンズ氏、下院議員、ロンドン郡評議会委員)すらこう言っているのだ:「ロンドン郡評議会の事業委員会には、その成功を熱望する評議員たちによって大量の仕事が山積みとなっている。評議員たちは委員会を、仕事の重荷で締め上げようとしている」

でも労働者たちが自分の家を建てる手段を求めるなら、ほかのやり方がある。建築組合(訳注:住宅金融公庫みたいな低利融資組織がイメージされている)をつくるか、共同組合組織や友愛組織、労働組合などを説得して、必要資金の融資と、必要な機器の手配支援を頼むのだ。真の社会精神なるものが、ただのことばや名前だけではなく、本当に存在する以上、その精神は無限に多様な形であらわれてくるだろう。この国には、よい賃金を確保している労働者集団が、有利な条件で自分の家を建てるのを支援するための資金を集め、協会を設立しようという個人や集団はたくさんいる。これは疑いようのないことだ。

融資者としても、これ以上確実な担保はない。借り手が支払っている地主地代がとんでもなく少額であることを考えればなおさらだ。もしこうした労働者たちの住宅建設が、きわめて個人主義的性格のつよい投機的な建築業者に任せらて、その業者が暴利をむさぼるようなことになれば、それは資金を銀行に預けている、大労働者組織の過失ということにもなるだろう。建築業者たちはその資金を引き出して、その資金をそもそも提供した人たちを「搾取」することになるわけだから。

労働者たちが、この自業自得の搾取について文句を言い、国のすべての土地や資本を国有化して自分たちの階級の監督下におけというのは、怠慢というものだ。その前にまず、男女を組織化して自分の資本をもうちょっと小規模な建設作業に向けさせるという、もっと慎ましい作業で練習を積むべきだろう――かれらは今までよりもはるかに大きな形で、資本の構築を支援しなければならない。ストライキで資本を無駄にしたりせずに、さらには資本家がスト破りで資本を無駄に使うようにするのでもなく、自分や他人のために住宅と雇用を、公正で立派な条件で確保するための支援をするのだ。資本家の弾圧に対する真の対処法は、仕事をしないことによるストライキではなく、真の仕事によるストライキだ。そしてこれに対しては、弾圧者の最後の一撃といえども、なんら対抗できる武器を持たない。もし労働指導者たちが、いま共同の組織破壊で無駄にしているエネルギーの半分でも、共同組織構築に向けてくれたら、いまの不公正なシステムはとっくに終っているはずだ。

田園都市では、こうした指導者たちは自治体支援機能の実行のための、公平な舞台を持つことになる――これは自治体のために実行される機能であり、自治体が実行する機能ではない――そしてこの種の建築組合の形成は、最大限の効用を持つだろう。

しかしながら、人口3万人の町の住宅建設に必要な資本というと、膨大なものになるのでは? この問題を議論した人々は、事態を次のように考える。田園都市には家がコレコレ軒あって、それが一軒いくらいくらかかるから、必要な資本総額は締めておいくら、という具合だ(原注:この考え方をこのように表現したのは、バッキンガム氏である。『National Evils and Practical Remedies(国の邪悪と現実的な対処法)』第 10 章を見よ)。これはもちろん、この問題の考え方としてはまるっきりまちがっている。

この問題を、次のようにして検討してみよう。過去10年で、ロンドンに何軒家ができただろう。まあ、ものすごくおおざっぱな見当で、150,000軒、それが一軒300ポンドとしよう――これは店舗や工場や倉庫は一切含まない。すると合計で、4,500万ポンドだ。ではこの目的のために4,500万ポンドが調達されただろうか? もちろんだ。さもなければ家が建たなかっただろう。でも、この金額はすべて一度に調建されたわけではない。そしてもしこの15万軒を建てるのに使った実際の貨幣をたどることができたら、同じ硬貨が何度も何度も顔を出すのがわかるだろう。

田園都市でも同じことだ。田園都市では、完成までに家が5,500軒できて、一軒300ポンドとしたら165万ポンドだ。でもこの資本は一挙に調達されるわけではなく、田園都市ではロンドンよりずっと顕著に、同じ硬貨が多数の家を建てるためにまわっていくだろう。

というのも、おわかりのように金は使われても、失われたり消費されたりするわけではないのだ。単に持ち主が換わるだけだ。田園都市の労働者が、自治体支援建築組合から200ポンド借りて、家を建てる。その家はその労働者には200ポンドかかったので、200ポンド分の硬貨はかれにしてみれば、消えたことになる。でも実はそれは、れんが製造業者や建築業者、大工、配管工、左官など、家を建てた人々の所有物になり、そして次にはこうした職人他取引をしている取引先のポケットに入り、そこから町の自治体支援銀行に入り、するとまさにその同じ200ポンドが融資されて別の家の建設に使われるわけだ。というわけで、それぞれ200ポンドの家が2軒、3軒、こんどは4軒と建つのに、実際にあるお金は硬貨200ポンド分だけ、という一見すると異常な事態が生じることになる(原注:これと似たような議論が、ママリー & ホブソン著『The Physiology of Industry(産業の生理)』(Macmillan & Co,.)と題するとても優れた本にたっぷりと説明されている)。

でも実は、これは異常でもなんでもない。いまの仮想例のどれ一つとして、家を建てたのはもちろん硬貨なんかではない。硬貨はただの価値の物差しでしかないから、てんびん秤と分銅のように、何度も何度も使っても、その価値が目に見えて減るようなことはない。実際に家を建てたのは、本当は労働であり、技能であり、事業であり、それが自然の無料の贈り物を活用したわけだ。そして労働者はそれぞれ報酬を硬貨で計られて受け取ったけれど、田園都市の建物や土木工事のコストは、主にその労働を動員したことによるエネルギーや技能で判断されなくてはならない。

とはいえ、金や銀が交換の媒体として認識されているのだから、それは使わざるをえないし、それを上手に使うことが大事だ――というのも、それを使う技量、あるいはその無駄な使用をの押さえ方は、銀行家のクリアリングハウスと同じで、町のコストやひいては借りた資本の金利のために毎年徴収される税金にも、とても大きな影響を持つことになるからだ。したがってその技量というのは、硬貨が一つの価値を計測したら、すぐに次の価値をはかるようにさせることに向けられる必要がある――そうやって、一年のうちにできるだけ何度も回転させて、各硬貨で計測される労働量を最大限にするわけだ。そうすれば借りた硬貨への金利分が、同じ通常の普通の利率ではあっても、労働に対して支払われた金額に比べてできるだけ小さくなる。これが効果的に行われれば、実証の簡単な地主地代での節約分に匹敵するだけの利払い分がコミュニティとして節約できるはずだ。

さて読者のみなさん、共有の土地にきちんと組織化された形で移住することで、実にみごとに、そしてまるでほとんど自動的に、お金が経済的に使われるようになり、同じ一枚の硬貨がずっと多くの目的を果たすようになることが、これでおわかりだろう。お金というのはしばしば「市場の麻薬」と呼ばれる。労働そのもののようにそれは魔法がかかったようなところがあって、だから一方で銀行には金銀で何百万ものお金がなにもせずに寝ているのに、その銀行が面している通りでは、人々が文無しで仕事もなくうろついていることになる。でも、この田園都市の敷地では、働く意欲のある人々が職を求める声は、もはや無駄にはならない。たった昨日まではそうだったかもしれないけれど、今日、魔法にかかっていた土地は目覚めて、大声で子供たちを呼んでいるのだ。仕事を探すのに苦労はない――それも、儲かる仕事だ――火急をきわめる、必須の仕事――故郷の都市をつくる仕事であり、そして人々がこの都市や、いずれ必ず後に続く他の都市の建設を急ぐにつれて、都市部への移住――それも過去のものとなる古い、混在した混沌きわまるスラム街への移住――は見事に見直されることとなり、人口の流れはまさに反対方向へ向かうことになるだろう――これらの明るく美しく、豊かできれいなニュータウンへと向かうのだ。

原注:下院議員 A・J・バルフォア氏は、都市への移住について次のように述べている:「農業が不振なら、都市への移住が増えざるを得ないのはまちがいない。でも、農業が20年前ほど豊かだったら、あるいは夢見がちな人の中でもひときわ夢見がちな人の最大の夢想くらいに豊かだったら、この地方部からの移住をやめさせられるかもしれないなど、議員の誰一人としていささかでも考えてほしくない。この移住は、われわれが可決できるどんな法律でも永続的には変えられないような原因と自然法則によるものなのだから。単純な事実として、地方部では可能な投資が現に一つしかなく、それ以外にあり得ないのであり、さらに労働の雇い手も一種類しかないのだ。農業が豊かになれば、町への移住は減るだろう。それはまちがいない。でも農業がどんなに繁栄しても、これ以上は土地に資本を投下できず、労働を土地にこれ以上向けられない普通の地点がいずれやってくる。そしてその点に到達してしまったら、婚姻が現在のような頻度で起こり、いまほどの大家族が続く限り、地方部から都市への移住は起こらざるを得ないのだ。雇用が一種類しかなく、しかもその量が土壌の自然の要領ではっきり制約されているところから、投資を求める資本の量からくる制約と、その資本を活用できる労働の量以外には、労働の雇用にまったく何の制約もないところへの移住が起こる。もしこれが政治経済の深遠な教義であるなら、わたしはこれを下院で述べるのをためらっただろう。下院では政治経済というのは、バカにされて非難されるものになってしまったからだ。でも、いま述べたのは実際には、自然法則を単純に述べただけであり、これはみなさんにきちんと留意してもらいたいと、心底からお願いするものである」Parliamentary Debates(議会討論)、1893年12月12日。

「ワットはよく、発明や発見と称する代物について相談を受けたけれど、かれの答は決まっていて、モデルを作って試してみなさい、というのだった。ワットは、機械工学における新機軸の価値を計る唯一の真の試験がこれだと考えていたのだ」――Book of Days

「利己的な人々や議論好きな人々は団結しない。そして団結なしには何も達成できない」――チャールズ・ダーウィン『Descent of Man人類の系譜』 (1871)

「共産主義、あるいはそこそこ発展した社会主義ですら、なにが問題かというと、それが人間の多様な性質に応じた要求を行う自由や、その要求を満たすために努力する自由を妨害してしまうということだ。たしかにそれは、万人にパンを確保するかもしれないけれど、人はパンのみにて生くるに非ず、という教義を無視している。未来はおそらく、社会主義か個人主義かでお互いにやりあっている人々のものではない。社会と国家について、個人主義と社会主義の両方がそれぞれきちんと取り分を持つような、真の重要な有機的なあり方を探し求める人々のものだ。文明人とその命運を乗せた帆船は、このようにアナーキーというスキラと圧制というカリュブディスとの間で、進退窮まることなくバランスのとれた航路を進むこととなるだろう」――デイリー・クロニクル紙、1894年7月2日号

さてわれわれのスキームのねらいや目的を、抽象的ではない具体的な形で述べたので、読者の頭に生じるかもしれない反論について、ここで手短に触れておくのもいいだろう。「あなたのスキームはたしかに魅力的だけれど、でもこれまで提案された数多くのスキームの一つでしかなくて、その多くは試してみると、ほとんど成功していない。そういうのとはどこがちがうんだ? そういう失敗続きの中で、こんなスキームを実施するにあたって必要な、多大な一般の支持をどうやって確保するつもりだ?」

これはしごくもっともな疑問で、答えておく必要があるだろう。わたしはこう答える:よりよい社会状態を目指す実験の道は、失敗だらけだというのはまったくその通りだ。でも、価値ある成果を得るための実験の道というのは、なんであれそういうものなのだ。成功というのはほとんどが、失敗によって築き上げられる。『ロバート・エルスミア』でハンフリー・ワード夫人が述べるように「あらゆる偉大な変化に先だって、数々の散発的で、傍観者から見れば途切れ途切れの試みがやってくるものなのよ」。成功した発明や発見というのは、ふつうはゆっくりと成長するもので、そこに新しい要素が追加され、古い要素が除かれていくのだ。まずは発明家の頭の中で、次に外に見える形で。そうしてついには、本当に正しい要素だけが集まり、それ以外はないようになる。

それどころか、もし様々な作業者によって長年つづけられている一連の実験があるなら、いずれは多くの人々ががんばってさがしてきた結果が出てくるのは確かなはずだ。長く続いている試みは、失敗や敗北があろうとも、完全な成功への先駆となる。成功を得ようとする者は、過去の敗北を未来の勝利へと転換させられるのだが、そのためには守るべき条件が一つある。過去の経験をこやしにして、それまでの試みの長所はすべて残したまま、弱点は受け継がないようにしなくてはならない。

社会実験の歴史について、ここですべて網羅するのは、本書の範疇を越える。でもこの章のはじめに挙げたような反対に答えるべく、いくつか特徴的なものについてだけ、ここでは採りあげよう。

おそらく過去の社会実験が失敗した大きな原因は、問題の主要素についての思い違いだろう。その主要素とは、人間の性質そのものだ。平均的な人間性が、愛他的な方向でどのくらいの圧力に耐えられるものか、新しい社会組織の形態を提案する作業に着手した人々はきちんと考えてこなかった。似たようなまちがいとしては、ある行動原理を採用することで、それ以外の行動原理を排除してしまうということがある。

たとえば共産主義。共産主義はとてもすばらしい原理だし、われわれみんな、大なり小なり共産主義者ではある。そう言われて身震いする人々を含めて。というのも、みんな共産主義的な道路や、共産主義的な公園や、共産主義的な図書館を信じているではないか。でも共産主義がすばらしい原理である一方で、個人主義も負けず劣らずすばらしい。すばらしい音楽でわれわれを高揚させる偉大なオーケストラを構成する男女は、共同で演奏するのに慣れているだけでなく、自分一人でも演奏できるし、比較からいえば弱々しいともいえる演奏でもって、自分自身や友人たちを喜ばせることができる。

いや、それ以上だ。組み合わせて最高の結果を確保しようと思ったら、独立した個別の思考と行動が不可欠だし、個別の試みで最高の結果を得ようと思ったら、組み合わせと協力が不可欠なのだ。新しい組み合わせが試されるのは、独立した思考による。そして協力を通じて学んだ教訓により、最高の個別作業が達成される。そして社会が最も健康で活発になるには、個人と協力の両方の面で、いちばん自由で最大限の機会が提供されたときなのだ。

さて、共産主義的な一連の実験がすべて失敗したのは、そのせいではないだろうか。つまり、この原理の二重性に気がつかず、それ自体としては優れた原理を一つだけ追い求めすぎた、ということでは? かれらは、共有物はよいものだから、あらゆる財産は共有されるべきだと考えた。共同作業がめざましい成果をあげるからといって、個人の試みは危険視されるか、少なくとも無駄なこととされ、極端な論者だと、家族や家庭という考え方を丸ごとなくせとまで言う。読者の中で、この田園都市で提案されている実験を、絶対的な共産主義の実験と混同する者はいないはずだ。

また、このスキームを社会主義的な実験とも考えないでほしい。社会主義者は、穏健な共産主義者だと考えればいいのだけれど、土地とあらゆる生産・流通・交換設備の共有化を支持している――たとえば鉄道、機械設備、工場、ドック、銀行などだ。でも、賃金という形で公僕に渡されたものについては、すべて個人所有の原理を保存する。ただし条件があって、そうした賃金は、一人以上を雇用するような、組織化された創造作業に使用されてはならない。社会主義者の考えでは、営利目的の雇用はすべて、政府のしかるべき部局の監督下におかれ、政府ががっちりした独占体制をしく。

この社会主義の原理では、人間性の社会的な面だけでなく、個人的な面にもある程度配慮はしているけれど、それでもこれにしたがって実験を進めても、永続的な成功の基盤になれるかどうかは、非常に疑わしい。大きな困難が二つ出てきそうだ。まず、人間の利己性の側面だ。人はあまりにしばしば、自分個人の利用と楽しみのために所有すべく、生産したがる。そして第二に人は独立を愛し、自主性を愛し、個人的な野心を愛し、したがって勤務時間の間ずっと、他人の指示を受けるだけで、自発的な行動の機会もほとんどなく、新しい事業の創造について指導的な立場になれないのをいやがるだろう。

さて、いまの最初の困難――つまり人間の利己性――は乗り越えたとしよう。コミュニティの各メンバー用の娯楽財でも、通常の競争手段――つまり各個人がお互いに自分のためだけに苦闘する方式――よりも共同の社会的な試みのほうが、はるかにすぐれた結果を生み出すと確信した男女の群ができたとしよう。それでも、もう一つの困難は残る。この困難は、組織されるべき男女の低俗な性質から生じるものではなく、高い人間性から生じるものだ――人々の独立性と自主性への愛である。

人々は、共同作業は好きだけれど、個人作業も愛しているので、厳格な社会主義コミュニティで許される程度の、ごくわずかな個人的努力の機会だけでは、満足できないだろう。人々は、有能なリーダーシップのもとで組織化されるのには反対したいけれど、でも指導する側にまわりたい人もいるし、組織化するほうの仕事に加わりたい人もいる。指導されるだけでなく、するほうもやりたいのだ。

それに、あるやり方でコミュニティに奉仕したい人がいたとしても、コミュニティ全体としては、その時点ではそれが役にたつとは思っていないことだって十分にあるだろう。そうすると、その人物はまさに社会主義状態の基本原則のために、自分の提案を実行するのを禁じられてしまうのだ。

さて、トポロバンポでのきわめて興味深い実験が崩壊したのも、まさにこの点においてであった。この実験は、アメリカの土木技術者A・K・オウエン氏が始めたもので、メキシコ政府からの租借で広大な土地で実施された。オウエン氏の採用した原理の一つは、「すべての雇用は時価産業多様化局経由で行われなくてはならない。あるメンバーが別のメンバーを直接雇ってはならず、メンバーは局による調停経由でしか雇用されない(原注:A・K・オウエン、Integral Co-operation at Work(統合された協力の働き(US Books Co., 150 Worth St., NY. 1885))」というものだった。言い換えると、もしAやBが経営陣に不服があったとしても(たとえば経営陣の能力不信や誠実さへの不信感など)、かれらは二人で協力して仕事をするように取り決められないのだ。かれらがひたすら、共通の利益を願っているだけだとしても、である。それどころか、入植地を去らなくてはならないことになる。そしてまさに、大量の人々が入植地を去ったのである。

この点で、トポロバンポでの実験と本書で提案したスキームとは大きく異なっている。トポロバンポでは、組織はあらゆる生産作業の独占を敷き、各メンバーは、その独占をコントロールする人々の指揮下で働くか、組織を去るかのどちらかしかなかった。田園都市では、そんな独占はないし、町の運営についての公共的な行政に不満があっても、田園都市ではそれは、ほかの自治体と同じように、そんなはでな分裂にはつながらない。少なくとも初期には、実施される仕事の相当部分は、公僕以外の個人または個人の協力で実施される。ちょうど既存の自治体と同じように、自治体としての仕事は、他の集団が行う作業に比べれば、まだとても小さいのである。

一部の社会実験における失敗の原因としては、移民たちが将来の労働場所にたどりつくのに、かなりの費用がかかるということ、大規模市場から遠いこと、そしてそこに存在する生活条件や労働条件について、事前にまともな情報が得られにくいということがある。得られる唯一のメリット――安い土地――だけでは、これらをはじめとするデメリットをうち消すにはまるで不足のようだ。

ここで本書で提案されているスキームと、これまで提案されたり実行されたりした、類似スキームとの、おそらくは最大のちがいにやってきた。そのちがいとはこういうことだ:ほかのスキームでは、小グループにさえまとまっていない個人たちを、いきなり一つの大きな組織としてまとめあげようとした。あるいは、その大組織に参加するために、すでに参加している小集団を脱退しなくてはならない。でもわたしの提案は、個々人にだけではなく、共同組合や製造業者、フィランソロフィー組織など、実績ある組織にも魅力を持っている。かれらや、その下部組織にとっても、田園都市にやってきて新しい制約がつくことはなく、むしろもっと大きな自由を確保できるのである。

そして、ここでのスキームのおどろくべき特徴として、すでにこの土地で働いているかなりの数の人々は、移住させられたりすることなく(ただし町の部分に住んでいる人々は別だが、これも段階的に行われる)、まさにかれら自身が価値ある核となって、この事業の創始時点から地代を支払うことになるのだ――そしてそのお金は、敷地購入費用の利払いとして、非常に有意義に使われる――その地代は、前よりずっと喜んで支払われるだろう。受け取る地主はかれらを公平に扱い、そしてその戸口に、産物の消費者をつれてきてくれるのだから。

したがって組織の機能は、その大部分が達成されている。軍隊はすでに存在しており、あとはそれを動員するだけだ。われわれが相手にするのは、無秩序な暴徒などではない。この実験と、先立つ数々の実験とのちがいは、二種類の機械のようなものとも言えるだろう――一つは、様々な金属から作られるが、それはまず集めてきて、そして様々な形の部品に仕立てなくてはならない。ところが田園都市のほうは、すべての部品はすでにできあがっていて、単に組み立て作業が残っているだけなのだ。

「人間というのは、現状では群れ集うハチにも似た存在だ。一つの枝に、ハチがひとかたまりになって群がっている。かれらの立場は一時的なものであり、いずれ変わらざるを得ない。いずれ飛び立って新しい住まいを見つけなくてはならない。ハチは一匹残らずこれを知っているし、自分の立場を変え、他のハチの立場を変えるつもりはあるけれど、群全体が飛び立ちまでは、どのハチもそんなことはしないのだ。群は飛び立てない。一匹が別の一匹にしがみついて、お互いに相手が群から離れるのを防ぐので、みんなしがみつき続ける。その立場から逃れる道はないかのようだ。ちょうど、社会の網にからまってしまった人々にそう思えるように。実はハチには、それぞれが命をもった生物で羽根を二枚持っていなければ、それ以外の行き場はない。人間の場合も、もし各人が生きた個人で、キリスト教的な人生を獲得する能力を贈られていなかったら、それでなにも問題はなかったはずだ。もしこうして飛べるハチたちの中で、一匹たりとも飛び立とうとしなければ、群は決してその位置を変えないはずだ。人間とて同じこと。キリスト教的な生の獲得能力を持った人々が、それにしたがって生きるのに他人の先導を待っていたら、人は決してその態度を変えることはないであろう。そしてハチのがっちりした固まりを、飛び立つハチの群に変えるのに必要なのは、たった一匹のハチが羽根を開いて飛び立つことで、そうすれば二番目、三番目、十番目、百番目がその後を追うであろう。同じように、逸脱がほとんど絶望的にも思える社会的生活の魔法の環をうち破るには、たった一人の人物がキリスト教的な立場から人生を眺めて、自分の人生をそれに従ってまとめあげることだ。そううれば、他の人々もその範に従うであろう」――レオ・トルストイ『神の王国はあなたの中にある』(1893年)

前章では、本書の読者の前に差し出されたプロジェクトの原理と、社会改革スキームの中で実際に経験的な試験にかけられて、悲惨な終わりを迎えたものの原理との、大きなちがいについて述べた。そして、ここで提案している実験の特徴は、過去の失敗例とはまったくちがっているので、この実験を実行した場合に生じるであろう結果の参考として、過去の失敗はまったく不適切であるとも主張した。

さてこのスキームは全体としては新しいし、新しい分検討の余地もあるにはちがいない。でもそれが過去のさまざまな時代に提案されたスキームをいくつか組み合わせたものであって、しかもその組み合わせかたが、それぞれのいちばんいいところを引き出すようにしつつ、時にはその作者たちにさえはっきりときれいに見えていた危険や困難は排除するようにした、という点から、このスキームは大いに注目に値するといえるはずだ。ここでの目的はそれを示すことである。

手短に言えば、わたしのスキームは、まったく別の三つのプロジェクトを組み合わせたものだが、これまでこの三つが組み合わされたことはないと思う。その三つとは、(1) エドワード・ギボン・ウェイクフィールドとアルフレッド・マーシャル教授による、人口の組織的な移住運動提案、(2) トマス・スペンスが最初に提案し、後に(重要な変更を加えて)ハーバート・スペンサー氏が提案した、土地保有システム、そして (3) ジェームズ・シルク・バッキンガムによるモデル都市である。

原注:真理の探究において、人々の思考がいかに同じ流れをたどるかを示すとともに、こうして組み合わせられた提案がしっかりしていることについて、追加の議論の提供するために、以下のことを述べておいたほうがいいかもしれない。わたしは、マーシャル教授の提案もウェイクフィールドの提案も、本書を書いた後まで観たことはなかったし(ただし後者については、ジョン・スチュアート・ミル『政治経済の要素』でごく短く参照されているのは観ていたが)、バッキンガムの仕事も観たことがなかった。バッキンガムの仕事は、ほとんど50年前に刊行されているのに、ほとんど黙殺されているようだ。

では今挙げた順番に、これらの提案を観ていこう。ウェイクフィールドは、著書『Art of Colonization(植民地化の技法)』(J・W・Parker, ロンドン、1849)で、植民地を形成するときには――ここでの植民地は、自国の入植地を指すのではない――科学的な原理に基づいて行うべきだ、と主張している。かれはこう述べている(p.109):

「われわれが送り出す入植者たちは、手足だけの存在であり、頭も胴体もない。加わっているのは、一人前以下の人物ばかりであり、多くはただの貧困者や、ひどいときには犯罪者たちだ。入植地は、コミュニティのたった一つの階級の人物だけで構成されていて、しかもその階級とは、いちばん役にたたず、われわれの国民的性格を広めるのにもっともふさわしくない連中だ。われわれが故郷で慈しんでいるような思考や感情に対応したものをもつ種族を産み育てるのに、これほどふさわしからぬ連中はいない。

古人たちは、母国を代表できるような入植者たちを送り出した――あらゆる立場の入植者がいたのだ。われわれは畑に、つる草や自立できない植物を植え、それらが巻き付けるような、もっとしっかり育つ木はまるで植えない。支柱もなしのホップ畑、植物は混乱したようにからまりあって、もつれた山となって地面を這い、あちこちではまばらなイバラやドクニンジンにしがみついている、というのが現在の植民地にふさわしい紋章だろう。

古人はその植民地の首長か指導者という名誉ある職に、主要人物の一人を任命することから始めた。国の首長でないなら、労働者を導く女王蜂のような存在、と言おうか。王国では、王家の血筋をひく王子を選んだ。貴族社会なら、最も高貴な貴人を。民主主義国では、いちばん影響力のある市民を。これらの人々はもちろん、自分の生活における地位の一部をいっしょにつれていった――伴侶や友人、直近の親族なども含め――自分と一番身分の低い人々の間の階級の人々である。そして、そうすることがいろいろな形で奨励されてもきた。

最下層の人々は、ここでも喜んで従った。なぜならかれらは、自分の暮らしていた社会状態から離れるのではなく、それと一緒に移住するのがわかったからだ。それは、かれらが生まれ育ったのと同じ社会的・政治的なまとまりだった。そして、それに反するような印象がすこしでも生じるのを防ぐべく、異端の迷信の儀式を移植するときにも、それは最高度の厳粛さで執り行われた。自分たちの神や祭りやゲームをいっしょに持っていった――一言で、母国に存在した社会の肌理をまとめて維持していたものすべてを。移住者たちの心や目が懐かしがるであろうもので、動かせるものはすべて移動させられた。

新しい植民地は、コミュニティ丸ごとが時間や偶然のために規模を縮小してしまっただけで、そこに生き残った人々にとっては基本的に同じ家や国が残されているかのように作られた。あらゆる階層の成員からの広い貢献でできあがり、したがって入植されると同時に成熟した国となり、それを送り出した国のあらゆる構成部分を備える存在となったのだ。それは人口の移転であり、したがって入植者としても、コミュニティの高い存在から低い立場へ突き落とされたというような失墜の感覚はまったくなかったのである」

訳注:後の編者によると、これは実はウェイクフィールド自身の文ではなく、ウェイクフィールドが著書の中で引用している別の人物の文章だそうな。でも議論としてはウェイクフィールドの考え方と齟齬はないとのこと。なお、この引用で批判されているのは、オーストラリアとニュージーランドへの入植。ここには犯罪者が主に送り込まれている。

ジョン・スチュアート・ミルは著書『政治経済の要素』第一巻8章3節で、この論考についてつぎのように述べている:

「ウェイクフィールドの植民地理論は、大いに関心を集めてきたし、間違いなく今後もさらに関心を集めることだろう。(中略)かれの方式は、各植民地にその発端から農業人口に対してある比率で町民を配することと、土壌を耕すものたちがあまりに離ればなれになって、その町民人口を市場として活用するというメリットを享受できなくならないようにすることのための取り決めである」

ロンドンからの組織的移住運動についてのマーシャル教授による提案はすでに述べた。けれど、そこで述べた論文から、次のような下りも引用しておこう。

「方法はいろいろあるだろうが、おおむねの計画としては、この目的専用でもほかと兼用でもいいから委員会をつくって、ロンドンの煤煙からずっと離れたところに入植地を作ることを検討することだ。なんらかの手だてでしかるべき小屋をそこに買ったり建てたりしてから、低賃金労働に雇われている人たちに打診をすることになる。

まずは、固定資本がほとんどない産業を選ぶだろう。そしてこれまで見てきたとおり、ロンドンからの移転が重要な産業はほとんどすべて、この範疇に入る。さらに、自分の雇い人たちの悲惨な状況を本当に気にかけている事業主をさがす――そういう人は数多いはずだ。そういう事業主といっしょに、その助言を聞きながら、委員会はその雇い人たちや、雇われるにふさわしい人たちと仲良くなる。移住のメリットを示し、相談面でも資金面でも移住を助けてやる。仕事のやりとりを助け、事業主は入植地でその代理業を始めることもできる。

でもいったん始まれば、これは自立できるはずだ。雇い人がときどき指示を受けに戻るのを考えても、輸送費は家賃の節約分よりも小さいはずだからだ――特に自家農園での産物まで考慮に入れればまちがいない。そしてロンドンの悲しみが創り出す、飲酒の誘惑を取り除くことで、それと同じくらいか、または上回る節約が可能だろう。

これは最初のうちは、かなり受動的な抵抗にあうだろう(かなりみんなしりごみするだろう)。未知のものはだれでもこわいけれど、特に自分の自然な源泉をなくした人たちにとってはそうだ。ずっとロンドンの片隅に住んでいた人たちは、陽光の下で縮みあがってしまうかもしれない。家でも大した知り合いはいなかったにしても、だれも知り合いがいないところに行くのを怖がるかもしれない。でも、やさしく何度も説得すれば、委員会は思い通りにできるはずだ。知り合い同士がいっしょに引っ越すよう、暖かく、辛抱づよく同情しつつ、最初の変化の恐怖を取り除いていくのだ。同業でない複数の企業の仕事をまとめて送り出すのもいいだろう。しだいに豊かな産業地域が形成されて、そのうち純粋に利己的な理由で、事業主たちはロンドンの主工場を閉鎖して、この入植地に工場を新設するかもしれない。最終的にはみんなが利益を被るけれど、中でも最大のメリットを受けるのは、地主たちとその入植地につながる鉄道である」

原注:ロンドンの大製造業者が一つだけ、仕事をロンドンのイーストエンドから田舎に移す、というのは、マリアン・ファーニンガムの小説『1900?』の主要テーマとなっている。

いまのマーシャル教授の提案からの引用の最後の文ほど、まず土地を買い取ることが必要だということを協力に指摘するものがあるだろうか。そうすれば、トマス・スペンスの非常にすばらしいプロジェクトが実行できて、マーシャル教授の予見する地代の上昇を防止できるのだ。スペンスの提案は百年以上前に提出されたもので、これも望んだ結果を一挙に得る方法を示唆している。

「であれば、あなたがたは人々が教区のやとった教区財務部に支払う地代を考えてほしい。そのお金で教区は政府に、議会や国会がその時に認めた金額の一部を支払うわけだ。そのお金で、教区の貧乏人や失業者を救うわけだ。必要な係官の賃金を支払うわけだ。家屋や橋などの構造物を建て、修理するわけだ。人や馬車のために、便利で喜ばしい道や道路や通路をつくり、維持するわけだ。運河など、交易や交通のための設備をつくるわけだ。荒れ地に植樹して耕地化する。農業振興など、振興するにふさわしいものすべての振興用補助金。そして一言で、人々が適正だと思うことすべてを行うために使い、これまでのように奢多や高慢など各種の悪徳を支持し広めるためには使わない。(中略)かれらの中では、地元民だろうと外国人だろうと料金や税金は一切支払われない。さきほどのべた地代だけだ。みんなそれだけを、その人物が(中略)そこで占有する土地の量や質や利便性に応じて教区に払い込む。政府、貧困者、道路など(中略)はすべてその地代によってまかなわれ、それだけですべての商品や製品、しかるべき交易での雇用や行いは、完全に無税となる」(1775年11月8日、ニューキャッスルの哲学協会で読まれた講演から。これを印刷したために、協会はこの著者に対して協会除名という栄誉で報いたのであった)

この提案と、本書が提出する土地改革提案との唯一のちがいは、方式のちがいでなく、それを開始するための手法なのだということは理解されるだろう。スペンスは、どうも人々が命令によって既存の所有者を廃し、この方式を一気に全国一律に確立しうると考えていたようだ。でも本書では、この方式を小規模に開始するために必要な土地を購入し、この方式が持つ内在的なメリットによって、それが他でもだんだん導入されるようになるという提案がなされている。

スペンスが提案を行ってからおよそ七十年後に、ハーバート・スペンサー氏は(まず一般的な自由平等の法則の当然の帰結として、あらゆる人々はみんな平等に大地を使う権利があるという大原則を述べてから)、この問題についていつもながらの勢いと明晰さをもって、次のように述べている:

「しかし、人々がみんな平等に大地を使う権利があるという考え方は、どういう結論へとつながるのだろうか。土地に境界のない野生の時代に戻り、根やイチゴや狩猟の獲物で食いつながなくてはならないのだろうか。それともフーリエ氏やオウエン氏、フイ・ブラン社などの管理に任せられなくてはならないのか? いずれでもない。このような考え方は、最高の文明とも矛盾せず、財の共有などを持ち出す必要もなく、既存の取り決めをあまり派手に革命する必要もない。必要となる変更は、地主の変更だけだ。

区分された所有権は融合して、人々による共同株式保有に移行すべきだ。国は各個人の所有におかれるのではなく、大企業体――つまりは社会――の所有になるべきだ。農民は、自分の耕す土地を孤立した所有者から借りるのではなく、国から借りるようになる。ジョン卿猊下の代理人に地代を支払うかわりに、それをコミュニティの代理人か、代理人助手に支払うことになる。執事たちは個人に仕えるかわりに公共の官吏となり、土地の占有は借地だけになる。このように秩序化されたものごとは、道徳法と完全に調和している。そのもとでは、万人は平等に地主となる。同じく万人は、自由に借地人となれる。

現在は空いている農地に対し、A、B、Cなどが競合して、その一人だけがその農地を占有しても、純粋な平等の原理にはまったく抵触しない。全員が、自由に地代の競りに参加できる。辞退するのもまったく自由だ。そしてその農地がAかBかCのだれかに貸し出されたら、全員が自分の望み通りのことをしたことになる。ある人は、しかるべき金額を土地の使用について仲間の人々に支払うことに同意したわけだ――残りはその金額を支払うのを拒否しただけだ。したがって、このような方式のもとでは土地は囲われて、占有されて、耕作されるけれど、それは自由平等の原則に完全に従う形になるのである」(『Social Statistics(社会統計)』第9章8節)

しかしこのように書いてから、ハーバート・スペンサー氏は後に、自分の提案の障害となる大きな困難を二点発見して、この提案を何の留保もなく完全に引っ込めた。その困難の最初のものとは、国家所有と不可分だとかれが考えた、各種の弊害である(1891年刊行の『Justice(正義)』補遺B、290ページを見よ)。二番目は、既存の地主にとっても利益となり、コミュニティにも見返りがあるような条件で土地を購入するのが不可能だ、とかれが考えたことである。

しかしながら読者のみなさんが、ハーバート・スペンサー氏がいまや引っ込めた提案に先立つスペンスの方式を検討してくれれば、スペンスのスキームは(この拙著で提案したスキームと同様に)、国家統制に伴うと思われる反対論から完全に逃れていることがわかる(原注:しかしハーバート・スペンサー氏は、国家統制は本質的に悪いという自分の理論を覆すかのように、以下のように述べている。「国家があらゆる場合に同じ性質を持つという前提から始まる政治的な思索は、完全にまちがった結論にたどりつくしかないのである」)。スペンスの提案では、わたしのものと同じく、地代は人々との接触から遠く隔絶された中央政府が徴収するのではない。人々がまさに暮らしている教区が徴収するのだ(わたしのスキームでは、その自治体がこれを担当する)。ハーバート・スペンサー氏が思いついたもう一つの困難はといえば――つまり地主にとっても利益となり、購入者にも見返りがあるような条件で土地を購入する困難――これはハーバート・スペンサー氏が出口を見つけられず、せっかちにも克服不可能と結論した困難である――この困難は、農業地や過疎地を買い上げて、スペンスの提案したような形で貸し出して、ウェイクフィールドと(それより多少は慎ましい形ではあれ)マーシャル教授が支持したような、科学的移住運動を実施することで、完全に取り除かれているのである。

ハーバート・スペンサー氏がいまでも「絶対的倫理の格言」と呼ぶもの――あらゆる人々はみんな平等に大地を使う権利がある――を現実生活の領域に持ち込み、それを信じる者たちがすぐにそれを実現できるようなものとするようなプロジェクトというのは、最高の公共的な重要性を持っているはずだ。過去の人が過去に不道徳な基盤を敷いてしまったがために人は最高の道徳的原理にしたがうことができないのだ、と大哲学者が実質的に主張し、「でも、もし社会的規律がいま生み出した倫理的感情を持ちつつも、まだ個人ごとに分割されていない領域にいたなら、人は光や空気について平等を主張するのと同じくらい、土地についての平等を主張することにためらいを持たないだろう(『Justice(正義)』第11章、85ページ)」と主張するなら――そうであってくれればと願わずにはいられない――確かに人生はあまりに不調和に思える――新しい惑星に移住することで「社会的規律がいま生み出した倫理的感情」に浸る機会が生じればと思ってしまうほどだ。しかしながら新しい惑星や「まだ個人ごとに分割されていない領域」は、われわれが本当にせっぱつまっているのでなければ必要はない。というのも、開発されすぎた高価格の土地から、比較的更地で占有されていない土地への組織的移住運動によって、この自由と機会の平等を生きようと望む人は、みんなその通りに生きられるようになる。そして地上での、秩序だったと同時に自由な生活の可能性が、みんなの心と頭にはっきり描き出されるはずだ。

スペンスとハーバート・スペンサー氏の提案、そしてウェイクフィールドとマーシャル教授の提案にわたしが組み合わせた、第三の提案はジェイムズ・S・バッキンガムのスキーム(原注:バッキンガムのスキームは、1849年頃にPeter Jackson, St. Martins le Grandが刊行した『National Evils and Practical Remedies(国の邪悪とその現実的な対処法)』という著作に述べられている)の根本的な特徴を一つ含んでいる。ただしわたしは、意図的にかれのスキームの本質的な部分を除いてある。バッキンガム氏はこう述べている(p.25):

「わたしの思考はこうして、既存の町の大きな欠陥に向けられ、そしてこうした欠陥の最大のものを避けて、既存のどの町にもないような美点に置き換えるような、モデル都市を一つつくるのが望ましいと考えた。」

その著作でかれは、1,000エーカーほどの町の敷地図とスケッチを披露する。人口は25,000人ほど、周囲は広い農業地に取り囲まれている。バッキンガムはウェイクフィールドと同じく、農業コミュニティと工業コミュニティを組み合わせるメリットの大きさを理解しており、次のように示唆している:

「実現性がある場合には常に、農業労働と製造業労働を混ぜ合わせて、さらにはその労働で作られる記事や材料の種類も多種類を織り交ぜることで、それぞれの製品の労働を短くして、いろいろなものの作業を交代でできるようにするべきだ。そうすればあまりにしばしば生じる、単調な仕事がいつまでもいつまでも繰り返されるという事態からくる退屈や嫌気から人を解放し、満足をつくりだすことができるからだ。それに雇用の種類が多ければ、どんな単一の仕事でもかなわないほど、肉体的、精神的な機能を完全に活用することになるのである」

しかしながら、こうした点においてこのスキームはわたしのものと実によく似ているけれど、でも実はかなりちがっているのだ。バッキンガムは、社会の害悪の原因が競争と飲酒と戦争にあることをつきとめたと考えて、完全に内在化された協力システムの構築によって競争を絶滅させようとした。飲酒は、酩酊物質をすべて完全に排除することで排除しようとした。そして火薬を完全に禁止することで戦争を終わらせようとした。かれは資本金400万ポンドで巨大な企業をつくり、それが広大な土地を購入して、教会や学校や工場や倉庫、食堂、住宅などをつくり、その賃料も年30ポンドから300ポンドまでさまざまに設定することを提案した。そしてあらゆる生産活動を、農業だろうと工業だろうと、全領域をカバーする一つの大きな事業として行って、競合を一切認めないことを提案している。

外見的にはバッキンガムの方式とわたしのいまの方式は、大農業地の中のモデル都市という設定の面では似ている。工業と農業の両方が、健全で自然な形で行われるようになるわけだ。でもいまの説明で、両者のコミュニティ内部での生活はまったくちがったものであることがわかるだろう。田園都市の住民は、手を組む自由を完全に享受して、個人や共同での作業や探求をきわめて多種多様に実行できるのに対して、バッキンガムの都市の住民たちは、硬直した組織という型にがっちりはめられて、そこから逃れるには、この取り決め自体から脱出するか、あるいは小さなセクトへと分裂するしかない。

本章をまとめよう。わたしの提案は、まず過密な都心部から過疎の地方部に向かう、移住運動を組織するような試みを真剣に行うべきだ、ということだ。そしてこの作業を全国的な規模で達成しようという性急な試みで、人身をまどわしたり、組織者たちの努力を無駄にしたりしてはならない。まずは一つの移住だけに、思考と関心をたっぷり注ぐことだ。ただしその移住は、魅力的で、かつ人材豊富となるように十分大きなものでなくてはならない。移住者たちは(移住が開始される前にしかるべき取り決めを行って)、自分たちの移住に伴う地価上昇分についてはすべて自分たちが獲得できることを保証されるべきだ。

そしてこのために組織をつくり、その組織は移住者たちが自分でいいと思ったことをするのを認めると同時に(ただし他人の権利を侵害しないという条件でだが)、「税・地代」を全額受け取って、移住運動によって必要となったり望ましいとされるような公共事業にあてるものとする――こうすることで、地方税をなくすか、少なくとも強制的な徴税の必要性を大いに引き下げるわけだ。そして移住すべき土地に、建物や建造物がほとんどないという事実からくるまたとない機会は、最大限に活用される。田園都市は拡張しても、自然の無料の贈り物――新鮮な空気、日光、息をつける空間と遊ぶ余裕――は必要な限りたっぷりと保存されるようにレイアウトされ、さらには現代科学の成果を活用することで、技芸が自然を補うようにし、生活は喜びと楽しみにあふれたものとなる。

そしてこの提案は、不十分な形で提案されてはいるけれど、熱狂者が熱にうかされたようにして一晩のうちにでっちあげたようなスキームではなく、数多くの人々の思慮に満ちた調査と、多くの誠実な魂による辛抱強い努力に起源を持っているのだ、ということを認識することが重要だ。そのそれぞれが何らかの価値をこのスキームにもたらし、やがて時と機会が満ちれば、そうした要素を有効な組み合わせへと溶接するには、ほんの慎ましい技能でよかったというわけなのだ。

「人はいかにして自分を知り得るのか? 絶対に内省では不可能だ――行動によるしかない。汝が、己の責務を果たすべく努めるやり方によって、汝は己の内にあるものを知るであろう。しかしながら己の責務とは何か? その時の目先の用事である」――ゲーテ。

さて読者のみなさんはここで、議論をすすめるにあたって、この田園都市の実験がうまく立ちあがって、なかなか成功したものと考えてみてほしい。そして、こうした実証的な教訓がどのように重要な影響を持ち、それが改革の道にどのような光を投げかけ、それによって社会が受けるはずの影響を考えてほしい。そうしたら、この開発後の大きな特徴についてたどってみることにしよう。

今日、いやそれを言うならいつの時代もそうだが、人々と社会の最大のニーズは次のようなものだ:価値ある目標とそれを実現する機会、労働とそれを向けるだけの価値ある目的。人間の存在すべて、そして人間がなれるものすべては、その抱負に集約されるのであり、これは個人のみならず社会にとっても真理である。

いま、この国や多の国の人々のためにわたしが置こうとする目的は、これよりいささかも「高貴さや適切さ」において劣るものではない。現在、過密でスラムまみれの都市に住む人々のために、田園によって仕切られた、美しいホームタウンの集団を作るという仕事のためにみんなが努力しよう、ということだ。

すでに、そういう町を一つ作るにはどうすればいいかを見てきた。ではこんどは、真の改革への道がいったん発見され、そして決意をもってそれにしたがうならば、これまで敢えて望もうとすら思わなかったほどの遙かに高い宿命に向けて、この社会が導かれるであろう、ということを示そう。そうした未来については、勇敢な人々はこれまで予言してきたのだけれど。

過去、社会をいきなり飛び上がらせて、新しく高い水準の存在に持ち上げたような発明や発見があった。蒸気の利用――昔から知られてはいた力だが、それにふさわしい仕事に向けるための制御がいささか難しかったもの――はすさまじい変化を引き起こした。でも、蒸気の力をはるかに上回る力――地上でのもっと優れた高貴な社会生活に対するたまりにたまった欲望――を活用する手法の発見は、蒸気よりずっとめざましい変化をもたらすだろう。

これまでわたしたちが提案してきたような実験が上手に実施されることで、はっきりと見えるようになる明白な経済的真理とはなんだろうか。それはこういうことだ:新しい富の改革によって、社会と自然の生産力がいまよりもずっと有効に使われて、さらにそうしてつくられた富の分配が、いまよりずっと公正で平等に行われるような新しい産業システムの創造へとつながる広い道が開かれている、ということだ。社会として、そのメンバーたちに分け与えるものがずっと増え、しかもその大きな分配物が、もっと公正に分け与えられるということだ。

産業改革論者たちは、おおざっぱに言って二種類に分類できる。最初の一派は、生産を増大させる必要性について、いつもしっかり注意を払うのが何より大事だ、と主張する人たち。そして二番目は、公正で平等な分配のほうに特に重きを置く者たち。前者は要するにいつでも、「国としての取り分を増やそう、そうすればなにもかもよくなる」と言っている。後者は、「国の取り分は十分で、あとはそれが平等に分配されさえすれば」と言っている。前者はおおむね個人主義的で、後者は社会主義的だ。

前者の観点の例としては、A・J・バルフォア氏が挙げられるだろう。かれは1894年の11月14日にサンダーランドで開かれた保守派協会全国組合会議で、こう発言している:

「社会というのが、その全体としての生産物の分け前をめぐって争いあう二つのセクトでできているかのように表現する人々というのは、大きな社会問題を完全に見誤っている。国の産出は固定量ではないし、雇用者が多く取ったらその分だけ被雇用者の取り分が減る、というわけではないのを考えなくてはならない。この国の労働者にとって、真の問題は規模的にも本質的にも、配分ではない。生産の問題なのだ」

二番目の見方の例としては、以下を挙げておこう:

「貧乏人を向上させるにあたり、それに対応するだけ金持ちを圧迫しなくていいという考え方がいかにばかげているかは言うまでもない」――フランク・フェアマン『Principles of Socialism made plain(やさしい社会主義の原理)』(ロンドン、1888)

すでに述べたように、そしてこの考え方はもっとはっきりさせるつもりだが、個人主義者も社会主義者も遅かれ早かれ必然的にたどらなくてはならない道があるのだ。これまでたっぷりと明らかにしてきたように、小さなスケールでは社会はいまより個人主義的になれる――もしその個人主義というのが、自分の望むことができて、好きなものを作れ、自由に協力しあったりできる機会が、いまよりたっぷりと自由に成員に与えられている社会、という意味であるなら。でもそれと同時に、社会はもっと社会主義的にもなれる――ここでの社会主義というのが、コミュニティとしての福祉が安全に保護され、自治体の活動範囲の拡大によって集団としての精神が表現されているような生活状態をさすのであれば。

こうした望ましい目標を達成するため、わたしは各種の改革者の著書からページをとって、それを現実性の糸でとじあわせた。生産の増大を主張するだけでは飽きたらずに、わたしはそれがどうすれば実現可能かを示した。一方、もっと平等な分配という同じくだいじな目標は、すでに示した通り簡単に実現できるし、悪意や抗争や対立を生じさせることもない。憲法にも準拠しており、革命的な法制も不要であり、既存の利害関係を直接攻撃するものでもない。このようにして、ここで述べた改革二派の願望は達成できるわけだ。

わたしは一言で、ローズベリー卿の示唆に従い、「社会主義からはその共通の努力の大幅な支持と、公共的な生活の熱心な支持を借り、個人主義からは自尊心と自己依存の保持を拝借したのである」。そして具体性のある例示によって、有名な『Social Evolution(社会の進化)』におけるベンジャミン・キッド氏の核心となる考え方である「社会組織の利害と、それを構成する個人の利害とは、あらゆる時点において現実に対立するものなのだ。両者は決して折り合いをつけることはできない。両者は内在的に本質的に折り合いがつかないものだからだ」という議論を論破したものと考えている。

ほとんどの社会主義的な文筆家は、財を買い取ったり課税したりして所有者を排除することで、古い富の形態を奪取してしまおうという欲望をあまりに強く露呈しているようにわたしには思える。もっと真正な方法は新しい富の形態をつくりだして、しかもそれをもっと公正な条件下でつくりあげてることなのだ、という考えはほとんど持たないようだ。

でも、富のほとんどの形態が実にはかないものだということをしっかり認知すれば、自然にこの後者の考えにつながらずにはいられないはずだ。そしてほとんどあらゆる物質的な富は、われわれが暮らす惑星や自然元素はさておき、きわめて劣化しやすく滅失しやすいのだ、ということは、経済学者がだれしも十分に認識している真実なのである。だからたとえばジョン・スチュアート・ミルは『政治経済学要綱』第一巻第5章でこう述べる:

「現在イギリスに存在する富の価値のかなりの部分は、過去12ヶ月以内に人間の手で創り出されたものである。この巨額の集合的な価値のうち、10年前にも存在していたものの割合は、実に小さなものだ。この国の現在の生産資本の中だと、農家や工場や船が数艘や機械少々があったに過ぎない。そしてこれらですら、新たな労働がその10年の間に動員されて、それを修理していなければ、こんなに長持ちはしなかっただろう。土地は残っているが、しかしながら残っているのはほとんど土地だけだと言っていい」

大社会主義運動の指導者たちは、もちろんこれを十分に承知している。でも、改革の手法を論じているときには、このかなり基本的な真理は、かれらの念頭から消え失せてしまうらしい。そしてかれらは、現在の富の形態を掌握することにばかり腐心しているように見える。まるでそれらが本当に永続的で長持ちするようなものだと思っているかのように。

でも社会主義的な文筆家たちの他の主張を考えると、なおさら驚異的な一貫性のなさがあらわれる。かれらこそまさに、いま存在している富の形態の相当部分は、実は富(wealth)なんかではない、といちばん強く主張している文筆家たちでもあるのだ。かれらに言わせると、それは富(wealth)どころか害悪(ilth)であり、すこしでも理想に向けて歩みだそうとする社会形態は、そうした富の形態を一掃して、それにかわる新しい富の形態を創り出すことをすべきだ、ということになる。

実に驚異的なまでの一貫性のなさでもって、かれらは急速に滅失しつつあるばかりでなく、かれら自身の見解では完全に無益か有害ですらあるような富の形態を所有したいという、癒しがたい渇望を示しているわけだ。

したがってH・M・ハインドマン氏は、1893年3月29日に民主クラブで行った講演でこう語っている:

「現在のいわゆる個人主義が、いずれ必然的に崩壊したときに、社会主義者として実現させたいと考えている社会主義的な考え方をきちんと展開して構築しておくのは、望ましいことでした。社会主義者としてかれらがまっ先にやるべきことの一つは、過密都市の広大な都心部から人口を移住させることです。かれらの大都市は、もはやかれらが仲間をリクルートしてこられるような大規模な農業人口を持っていませんし、劣悪で不十分な食料と、汚染された大気などの非衛生的な条件のために、都市大衆の肉体は急速に、物質的にも肉体的にも劣化しつつあるからです」

おっしゃる通り。しかしハインドマン氏は、現在の富の形態を掌握しようと苦闘することで、自分がまちがった要塞を占拠しようとしていることに気がつかないのだろうか。もしロンドンの人口、またはロンドンの人口の相当部分が、将来何かが起こった時点でよそに移住させられなくてはならないのであれば、こうした人々の多くがいま移住するようにうながすようにしたほうがよくはないだろうか。現在でもすでに、ロンドンの行政的な問題とロンドンの改革は、もうじき説明するように、いささか恐ろしい形で現れようとしているのだから。

莫大な売り上げを見せ、しかもそれだけの価値を持った小著『Merrie England(メリー・イングランド)』の中にも、同じ一貫性のなさが認められる。「ヌンクァム」なる著者(原注:ロバート・ブラッチフォード)は、最初からこう述べる。

「われわれが考えなくてはならない問題は、こういうことだ:国と人々が与えられたとき、その人々が自分や国から最高のものを引き出すにはどうすればいいのか」

そしてかれは、精力的にわれわれの都市を糾弾する。家屋は醜く住みにくく、通りはせまく、庭園は不足だ、と。そして屋外職業のメリットを強調する。工場システムを糾弾してこう述べる:

「わたしなら、まず人々に小麦と果物を作らせ、牛と鶏を自分たちの使う分だけ育てさせる。それから漁業を開発し、巨大な養魚池や養魚港を建設する。それから鉱山や溶鉱炉、化学作業や工場を制限して、自国民への供給に実際に必要な量だけにする。それから、水力と電力を開発して煙による迷惑をなくす。この目標を実現するために、わたしはすべての土地や製粉所や鉱山、工場、土木建築、店舗、船舶、鉄道を、人民の財産とする(強調引用者)」

つまり人々は、いっしょうけんめい工場や製粉所、土木建築や店舗などを所有するために苦闘するのだけれど、その半分は、もしヌンクァムの願望が実現されれば役にたたなくなるわけだ。船舶を所有しても、外国との貿易を廃止するつもりなら(『メリー・イングランド』第9章を参照)それはまったく役にたたない。そして鉄道をがんばって入手しても、ヌンクァムの望むような人口の再配置が行われるならば、ほとんど廃線にしなくてはならない。